遠近法とは、平面の中に空間の深さや奥行きを表現する手法です。遠近法を活用することで絵画や写真に、よりリアルな奥行きと立体感を持たせることができます。本記事では遠近法の代表的な種類とその視覚的効果について簡潔にまとめています。作品を見ながら違いを確認してみてください。

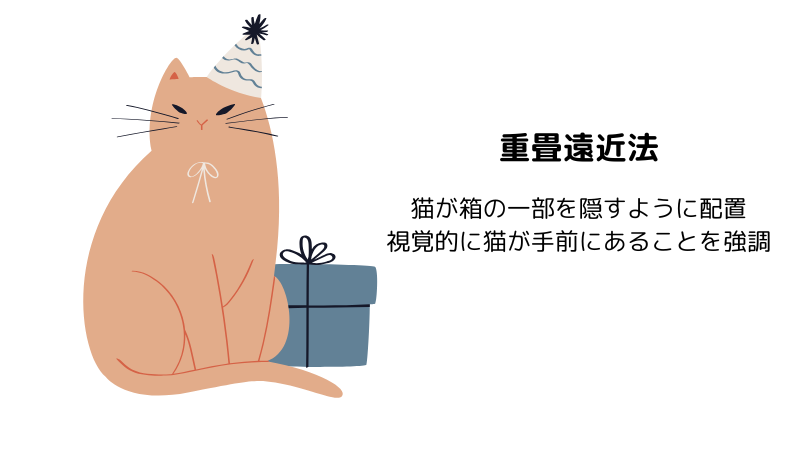

重畳遠近法

重畳遠近法(ちょうじょうえんきんほう)とは、複数の視点や構図を組み合わせ、一枚の作品の中で奥行きや空間の広がりを表現する技法です。手前にある物体が背後のものを部分的に覆うことで視覚的な奥行きを際立たせます。また色彩のコントラストやサイズの変化によって遠近感を生み出します。

上下遠近法

上下遠近法は、絵画や図像において上下の位置関係を利用し、奥行きや高さの違いを演出する技法です。画面上部にある要素は遠くに、画面下部の要素は手前に見えるよう配置されます。この技法は、特に中国の古典絵画や日本の絵巻物に多く見られ、場面の階層構造を視覚的に表現することで作品に奥行きと高低差をもたらします。

大小遠近法

大小遠近法とは、物体のサイズを変化させることで奥行きや距離感を表現する技法です。画面の手前にあるものを大きく、遠くのものを小さく描くことで視覚的な立体感を生み出します。この手法は風景画や建築図などでよく用いられ、構図の中で物体の大きさの対比を活用することで空間の広がりや奥行きを効果的に演出します。

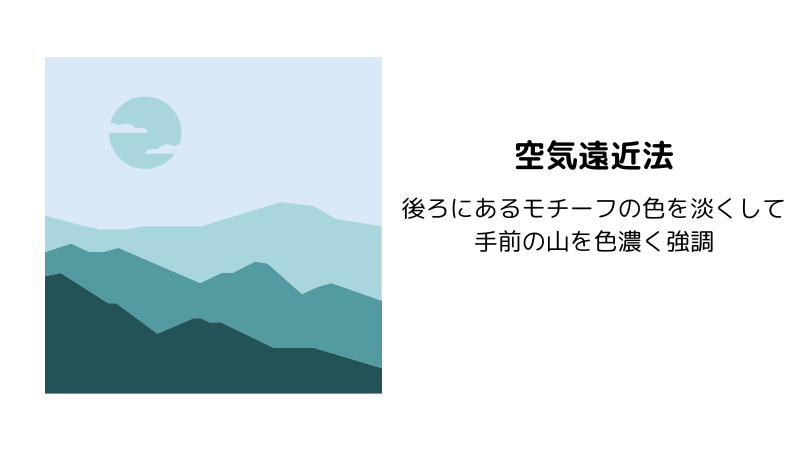

空気遠近法

空気遠近法とは物体の色調や明暗の変化を活用し奥行きや距離感を表現する技法です。遠くの対象ほど色が薄くなり、色のコントラストが薄まることで空間に奥行きをもたせます。この方法は特に風景画で用いられ、遠方の山や建物にかすみを加えることで、より自然な遠近感を生み出します。

色彩遠近法

色彩遠近法は色の変化を活用して奥行きや距離感を表現する技法です。赤やオレンジなどの暖色系は手前の物体を際立たせ、青や緑などの冷色系は遠くのものを描く際に適しています。色の温度や明暗のコントラストを調整することで絵画の表面に立体感と深みを加え空間の広がりを演出します。この手法は風景画や抽象画に多く用いられ、適切な色彩バランスをとることで作品全体に調和をもたらします。

線遠近法

線遠近法とは、平面上に引かれた線の収束を利用して、奥行きや立体感を表現する技法です。消失点へと向かう線を描くことで遠近感が生まれ、例えば鉄道の線路は遠ざかるにつれて間隔が狭まり、最終的に一点へと収束するように見えます。この視覚効果によって距離感や空間の広がりを強調することができます。代表的な手法として一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法などがあります。

■線遠近法の基本

消失点:すべての平行線が集まる一点であり、バニシングポイント(VP)とも呼ばれます。この点の配置によって、視覚的な奥行きや遠近感に変化が生じます。

水平線:視点の高さを示す基準となる線で、アイレベル(EL)とも呼ばれます。消失点はこの基準線上に配置され、水平線の位置によって視点の高さが変化します。

■線遠近法の種類

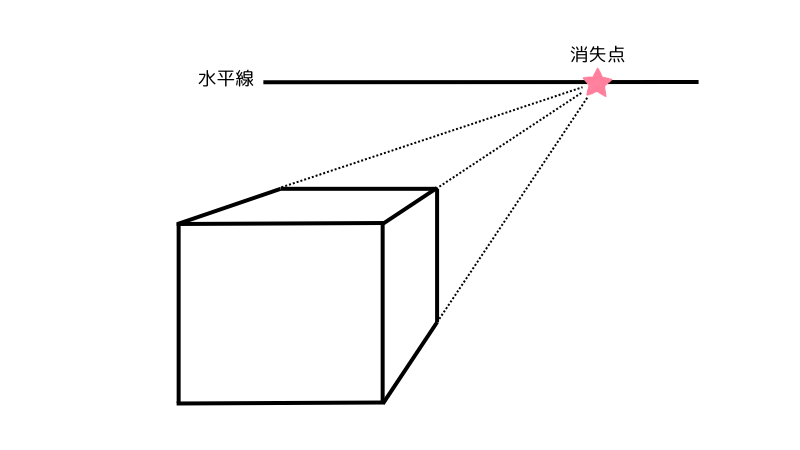

一点透視図法

水平線上の一点に向かって線が収束する遠近法で、正面からの視点を描くのに適した技法です。遠くへ進むにつれて道や廊下が次第に狭まって見えるのも、この遠近法の特徴です。

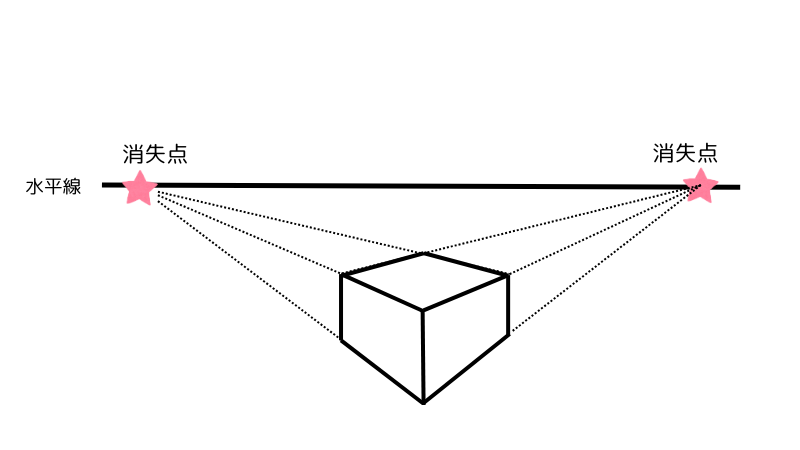

二点透視図法

非常水平線上の二つの消失点へと線が収束する遠近法で、斜めの視点を描くのに適した技法です。建物や街並みを立体的に表現する際に特に有効で、空間の奥行きを強調する効果があります。

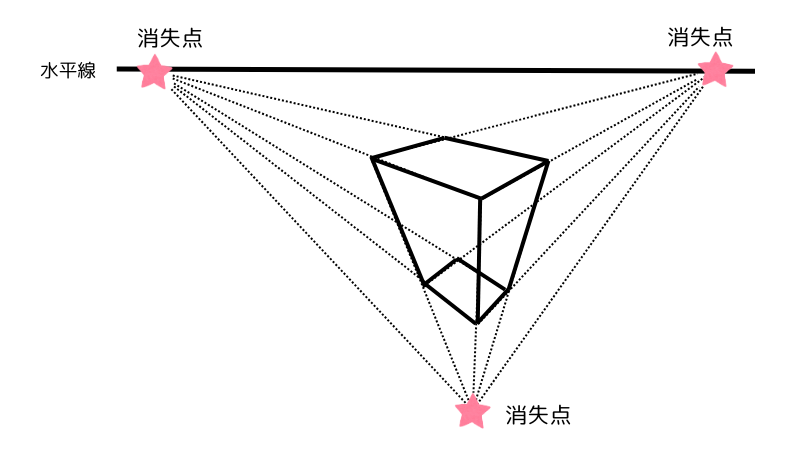

三点透視図法

三点透視図法は、水平線上に二つの消失点、さらに縦方向にもう一つの消失点を配置することで、奥行きや立体感を強調する技法です。物体の線が三つの異なる方向へと収束し、よりダイナミックな遠近感を生み出します。特に高層建築や複雑な構図を描く際に効果的で、空間の広がりを視覚的に強く印象づけることができます。