伊藤若冲の「象図」(1790年頃)は、墨一色で描かれた巨大な象が真正面から迫ってくる異様な迫力を持つ作品です。江戸時代の画家がなぜ象を描いたのか?どこで見たのか?その構図に込められた意図とは?本記事では、若冲の人生や時代背景を踏まえながら「象図」にまつわる興味深いエピソードを5つご紹介します。

伊藤若冲とは

伊藤若冲(いとう じゃくちゅう)は江戸時代中期の京都に生まれた画家で、青物問屋「枡源」の長男として育ちました。40歳で家業を弟に譲り、画業に専念。写実と幻想を融合させた独自の画風で、動植物を中心に数々の名作を残しました。晩年には水墨画やユーモラスな作品も多く、奇想の絵師として現代でも高く評価されています。

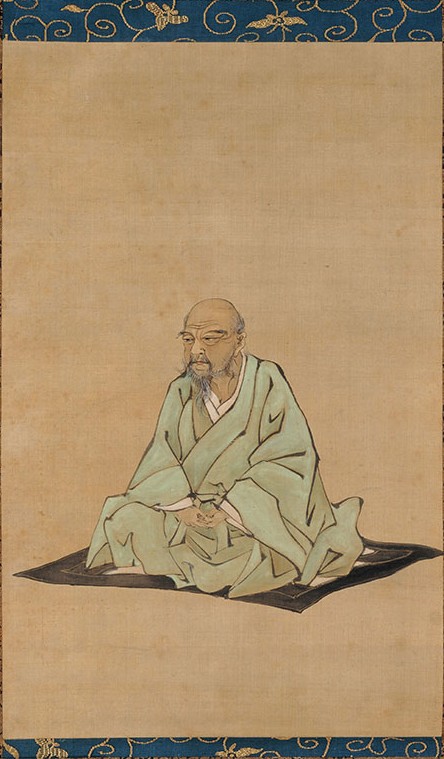

「伊藤若冲像」引用:Wikipedia

■伊藤若冲の特徴

独学で築いた画業

絵の修行初期、若冲は狩野派の絵師・大岡春卜(しゅんぼく)に一時的に師事したという説があります。しかし狩野派の形式的な画法にはなじめず、ほどなく距離を置いたようです。その後は中国の宋元画の模写に没頭し、1000点以上を写したとも言われています。やがて模写だけでは表現の限界を感じるようになり、若冲は実物写生へと移行。鶏や植物など、身近な自然を観察して描くスタイルを確立していきました。

技法や構成の革新

若冲は彩色画だけでなく水墨画や版画でも独自の表現を追求しました。版画では「拓版画」という特殊な技法を用い、墨の地に白い線が浮かび上がる陰画的な表現を実現しました。

さらに、絵画に升目(マス目)を描いて構成する「升目描き」技法を開発。これは西陣織の下絵から着想を得たとされ、モザイクのような画面構成が特徴です。代表作「樹花鳥獣図屏風」では8万以上の升目が使われています。

「象図」にまつわるエピソード

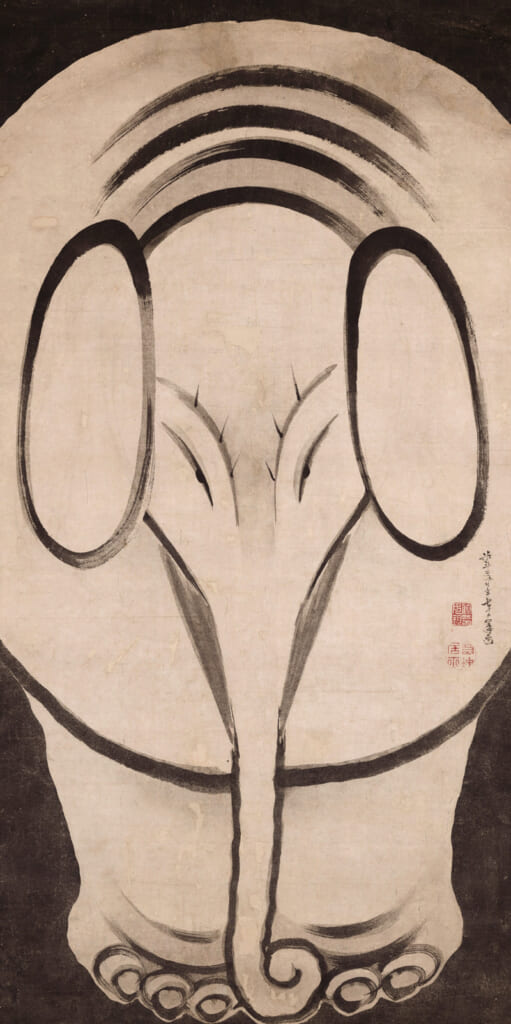

「象図」は若冲が70代半ばに描いたとされる墨画作品で、おおよそ一畳ほどの画面に巨大な象が真正面から描かれています。背景は濃墨で塗りつぶされ、象の輪郭が浮かび上がる構成です。以下、この作品にまつわるエピソードを4つご紹介します。

伊藤若冲 「象図」 (1789)

その1:若冲は14歳のときに実物の象を見た可能性がある

享保13年(1728年)、徳川吉宗の命で象が長崎から江戸へ向かう途中、京都を通過しました。若冲は当時14歳。錦市場に住んでいた彼がその象を見たかもしれないという説があります。

その2:象は若冲にとって“記憶と想像”の融合

「象図」が描かれたのは若冲が70代半ばの頃。つまり、もし14歳頃に象を見たとしたら50年以上前の記憶を頼りに描いたことになります。象の量感や存在感が見事に表現されているのは、若冲の観察力と記憶力、そして想像力の融合によるものです。

その3:象の背中を“3本の曲線”だけで描いた

「象図」の背中はたった3本の曲線で表現されています。これは若冲の抽象化の極みとも言える表現で、写実とデフォルメを自在に操っていたことを示しています。シンプルながらも象の量感や存在感を損なわないのは彼の筆力の賜物です。

その4:若冲が描いた“正面象”はわずか5点しか存在しない

若冲が描いた正面向きの象は現存するものが5点しか確認されていません。そのうちの1点がこの「象図」です。晩年に描かれたこのシリーズはユーモラスで親しみやすい表情が特徴で、若冲が象というモチーフに特別な思いを抱いていたことが伺えます。

記憶と構成が交錯する若冲の名画

伊藤若冲の「象図」は単なる動物画ではなく、彼の記憶と構成力、そして遊び心が凝縮された作品です。墨一色で描かれた巨大な象は見る者に強烈な印象を与え、若冲の晩年の創作意欲とユーモアを感じさせます。この絵を通して若冲の世界をさらに探求したい方は、「象と鯨図屏風」や「鳥獣花木図屏風」など他の動物モチーフの作品にも目を向けてみてください。