フォービズムとは

フォービズム(野獣派)は20世紀初頭のフランスで誕生した前衛的な絵画運動であり、色彩を主役に据え、絵画の表現を根本から問い直した革新です。

1905年のサロン・ドートンヌという展示会に出品された作品を見た美術批評家ルイ・ボークセルが「まるで野獣(fauves)の檻の中にいるようだ」と評したことから、この運動は「フォーヴィスム(野獣派)」と呼ばれるようになりました。

フォービズムの中心人物であるアンリ・マティスやアンドレ・ドランは、象徴主義の画家ギュスターヴ・モローの指導を受けていました。モローは学生たちに対して技術の習得よりも、個人の感性や創造性を尊重する教育を行っていたのです。このような教育方針は当時のアカデミズム(写実・遠近法・構成の厳格な規則)とは対照的であり、マティスやドランにとっては色彩や構成を自由に扱う発想の土壌となりました。

短命な運動ではありましたが、絵画の目的を「再現」から「表現」へと転換させた点で、美術史における重要な転換期を築いたのです。

フォービズムの特徴

原色を大胆に使用し、自然の色に縛られない自由な色彩表現

フォービズムの画家たちは、自然の色を忠実に再現することよりも、自分の感情や印象を色で表現することを重視しました。 たとえば、木の葉を緑ではなく赤や青で描くこともあり、これは「見たまま」ではなく「感じたまま」を描くという姿勢の表れです。

陰影や遠近法を排除し、平面的で装飾的な構成

ルネサンス以降の西洋絵画では遠近法や陰影を使って立体感を表現することが基本でした。しかし、フォービズムでは、画面の平面性を強調し、装飾的な構成にすることで、絵画そのものの存在感を際立たせました。

感情や直感を重視し、写実よりも主観的な印象を優先

フォービズムの画家たちは対象を客観的に描写するのではなく、自分がその場で感じた印象や感情を優先しました。そのため、色や形は現実とは異なっていても、画家の内面を反映した「主観的なリアリティ」が画面に現れます。

輪郭線が強調された構図で、形を単純化して色彩を際立たせる

フォービズムでは対象の形を細かく描写するのではなく、太く明確な輪郭線で囲み、形を単純化することで色彩の力を最大限に引き出しました。

キュビズムとの違い

フォービズムとキュビズムはどちらも20世紀初頭のフランスで誕生し、パリを中心に活動した画家たちによって展開されました。

| 項目 | フォービズム | キュビズム |

|---|---|---|

| 画家 | アンリ・マティス、アンドレ・ドラン | パブロ・ピカソ、ジョルジュ・ブラック |

| 主な関心 | 感情表現、色彩の自由 | 構造、形態、視点の再構成 |

| 描き方 | 現実の色にとらわれない自由な描写 | 幾何学的に分解・再構成された形態 |

| 空間表現 | 平面的、装飾的 | 多視点を統合した立体的構成 |

| 美術史的位置づけ | 色彩の革命 | 構成と形態の革命 |

フォービズムの代表的な画家と作品

アンリ・マティス

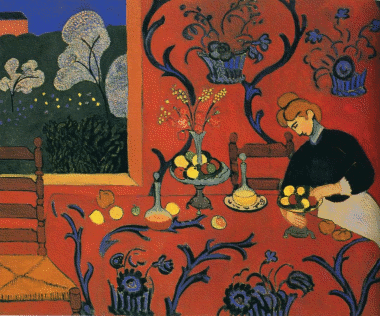

アンリ・マティス 1908年「赤のハーモニー」引用:Wikipedia

代表作:「赤のハーモニー」「ダンスⅠ」

特徴:アンリ・マティスはフォービズムを牽引したフランスの画家であり、色彩による感情表現を絵画の中心に据えた革新者です。象徴主義の画家ギュスターヴ・モローの教えを受け、形式にとらわれない自由な発想を育んだこともフォービズムの誕生に大きく寄与しています。

ラウル・デュフィ

ラウル・デュフィ 1924年「サーカスの馬」引用:Wikipedia

代表作:「電気の精」「サーカスの馬」

特徴:フォービズムの影響を受けながら装飾性と軽快さを特徴とする独自のスタイルを築いたフランスの画家です。ラウル・デュフィのスタイルはフォービズムを出発点にしながら、より詩的で音楽的な表現へと発展しています。

オトン・フリエス

オトン・フリエス 1909年「台地の風景」引用:Wikipedia

代表作:「台地の風景」「ブリオッシュのある静物画」

特徴:フォービズム初期に活躍したフランスの画家で、色彩の大胆さと構成の力強さを持ちながら、後により穏やかな様式へと移行した画家です。初期の作品では原色を大胆に使った風景画や港の情景を多く描きました。

色彩で切り拓いた絵画の新しい地平

フォービズムは絵画を「感覚の場」として捉え直した運動であり、色彩によって絵画の自由を切り拓いた先駆者たちの軌跡です。その革新性は、表現の手段としての色彩の可能性を広げ、今日のアートにも確かな影響を残しています。短命ながらも、フォービズムが投げかけた「絵画とは何か」という問いは、今なお多くの芸術家にとって出発点となり続けています。