エドゥアール・マネの作品「バルコニー」は19世紀のパリを背景に描かれた革新的な絵画です。人物の配置や視線の操作など従来の絵画表現とは異なる構成が話題を呼び、発表当時は賛否両論を巻き起こしました。本記事では作品の制作背景やモデルにまつわる逸話など5つのエピソードを解説します。

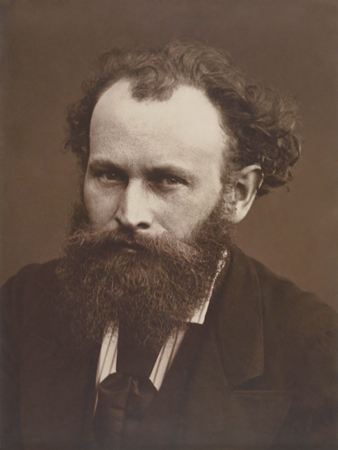

エドゥアール・マネとは

エドゥアール・マネ(1832–1883)はフランス・パリに生まれた画家で、近代絵画の礎を築いた革新者です。司法官の父と外交官の娘である母というエリート家庭に育ったマネは法律家の道を期待されていましたが、芸術への情熱から画家を志し、トマ・クチュールの画塾で学びました。

マネは歴史や神話ではなく、現代の都市生活や庶民の姿を描く革新的なスタイルを追求します。従来の絵画の常識を覆し、サロンでは激しい批判を受けましたが、若い画家たちに大きな刺激を与えました。

その功績から、マネは後に「印象派の父」と呼ばれるようになり、伝統と革新の架け橋として美術史において特別な位置を占めています。

エドゥアール・マネ 引用:Wikipedia

■エドゥアール・マネの特徴

現代社会を描いた主題選び

エドゥアール・マネは、それまでの絵画が当然のように扱っていた神話や歴史の物語から距離を置き、自らが生きる19世紀の都市生活や人々の姿を主題として選びました。

視線の交差を避けた心理描写

マネの作品は、人物同士が視線を交わさず感情の交流がない構成が多く見られます。これは都市生活における孤独や心理的距離感を表現するための演出であり、物語性よりも内面の空気感を重視した近代的な描写です。

平面的な色彩

マネの絵には色の境界がはっきりしていて、影やグラデーションで立体感を出すよりも色の面そのものを強調する描き方がよく見られます。このような平面的な色彩の扱いは、後の印象派にも影響を与え、絵画が“何を描くか”だけでなく“どう見せるか”を問い直す契機となりました。

「バルコニー」にまつわるエピソード

「バルコニー」(1868–69年)は当時のパリの都市生活を背景に3人の人物がバルコニーに佇む様子を描いた絵画です。モデルはすべてマネの身近な人物で、手前が画家ベルト・モリゾ、中央が音楽家ファニー・クラウス、一番奥が画家アントワーヌ・ギユメです。

人物同士の視線は交わらず、感情の交流もない構図は都市における孤独や心理的距離感を象徴しており、物語性のない画面構成が当時の絵画の常識を覆しました。

その1:ゴヤの作品から影響を受けた

エドゥアール・マネが「バルコニー」を構想するきっかけとなったのは、スペインの画家フランシスコ・デ・ゴヤによる「バルコニーのマハたち」でした。

ゴヤが描いたのは官能的で謎めいた女性たちであり、観る者に誘惑や不安を感じさせる構図でした。一方マネの「バルコニー」は登場人物たちは互いに視線を交わさず無表情で静止しており、現代都市における孤独や無関心、心理的距離感が強調されています。

この対比はマネが伝統的な絵画の主題を引用しながらも、19世紀後半の社会的空気を反映した新しい絵画表現へと昇華させたことを示しています。

その2:モリゾが「ファム・ファタール」と呼ばれた

「バルコニー」に描かれている人物は、すべてエドゥアール・マネの私的な交友関係にある実在の人物です。左側に描かれている女性は、後に印象派の画家として活躍するベルト・モリゾ。彼女の顔や衣服は細部まで丁寧に描かれており、画面の中でもひときわ存在感を放っています。

サロンでこの絵を見た観客の間ではモリゾの表情が「謎めいている」「冷たい」と話題になり、“ファム・ファタール(宿命の女)”という呼び名が広まったという記録があります。

その3:批評家から酷評された

1869年のパリ・サロンに出品された際、批評家たちから「脈絡がない」「何を描いているのか分からない」と厳しい評価を受けました。登場人物たちは互いに視線を交わさず、感情の交流も見られず、物語性のない構成が当時の絵画の常識から逸脱していたためです。しかし、この構成こそが近代的な心理描写として再評価される要素でした。

その4:マグリットによる棺桶パロディ

シュルレアリスムの画家ルネ・マグリットは「バルコニー」の人物を棺桶に置き換えたパロディ作品「マネのバルコニー」(1950年)を制作しました。マネの人物描写を物質的な存在として置き換えたと言える作品です。

都市生活を描いた絵画としての意義

エドゥアール・マネの「バルコニー」は、単なる肖像画でも物語を語る絵画でもありません。視線の交差を避けた構図、前後に配置された人物、そして都市生活の静けさと孤独を映し出す演出は19世紀のパリだけでなく、現代にも通じる人間関係の距離や視線の意味が静かに浮かび上がってきます。