色の3属性(色相、明度、彩度)や色相環は、デザインやアートの分野だけではなく日常生活にも役立てることができます。本記事では色の3属性、色相環、三原色色彩の基本であるそれぞれの特性について簡単に解説します。

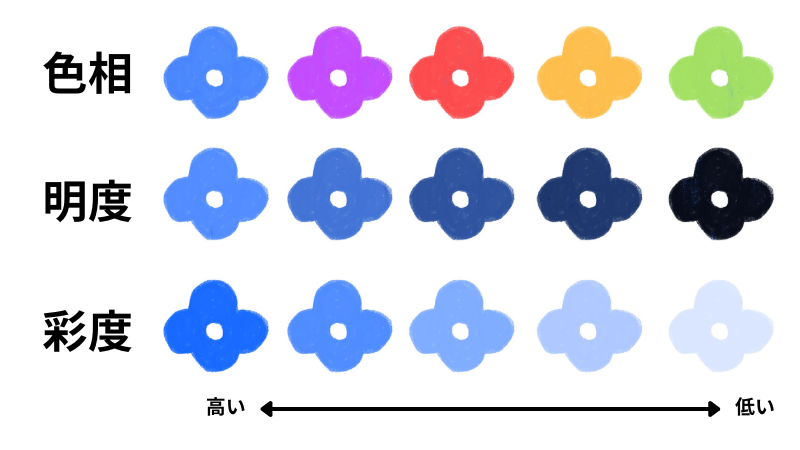

色の三属性とは

色の三属性とは、すべての色が持つ基本的な性質「色相・明度・彩度」のことです。これらを理解することで、配色の意図や印象操作がより的確にできるようになります。

色相(しきそう)

赤、青、黄色など「色そのものの種類」を指します。色相は色相環(カラーホイール)によって視覚的に整理され、隣り合う色同士は調和しやすく、反対側の色同士はコントラストが強くなります。

例:赤の補色は緑。赤に隣接するオレンジや紫は類似色。

明度(めいど)

色の「明るさの度合い」を表します。白に近いほど明度が高くなり、黒に近づくほど低くなります。背景やテキストの視認性に関係するため、デザインの可読性にも影響します。

例:水色は明度が高く爽やか、紺は明度が低く落ち着いた印象。

彩度(さいど)

色の「鮮やかさ」や「純度」を示します。彩度が高いほど目を引く鮮烈な色になり、低いほどグレイッシュで落ち着いた印象になります。

例:高彩度のオレンジ=ビビッドで元気、低彩度のオレンジ=ベージュで上品

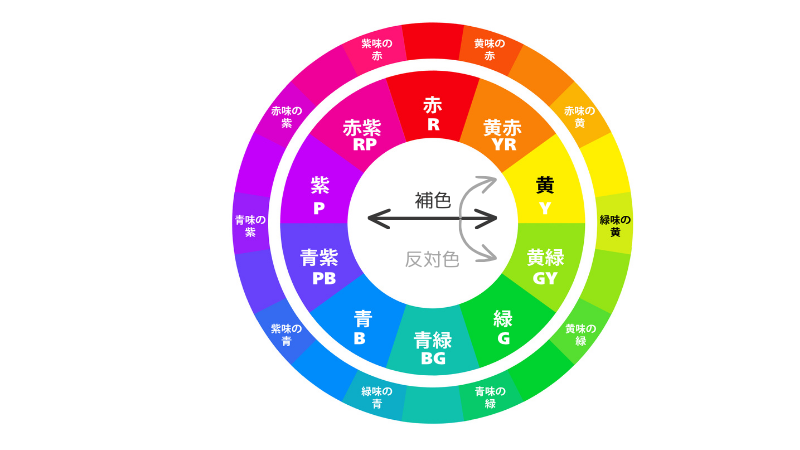

色相環とは

色相環(しきそうかん)とは、色相の変化を円形に並べて視覚的に整理した図です。 赤・青・黄などの色を輪のように配置することで、色同士の「類似性」「補色関係」「調和度」などを一目で理解できます。色相環には、マンセル色相環やPCCS色相環などいくつか種類があります。下記はマンセル色相環と呼ばれるもので、赤(R)、黄(Y)、緑(G)、青(B)、紫(P)の5つの基本色と、それらの中間色が配置されています。

補色

色相環上で互いに対極に位置する色で、強いコントラストを生み出し、色の鮮やかさを引き立てる組み合わせです。

(例:赤と緑、青とオレンジ、黄色と紫など)

反対色

補色を含む、対比が強い色の範囲を指します。補色だけでなく、明度や彩度の違いによる対比も含みます。

(例:紫の反対色は黄、黄緑、黄赤など)

類似色

色相環上で隣り合う色は視覚的な調和がとれやすく、落ち着いた印象を与える配色になります。類似した色同士を組み合わせることで、統一感のあるデザインや配色に仕上げることができます。

(例:青〜青緑〜緑)

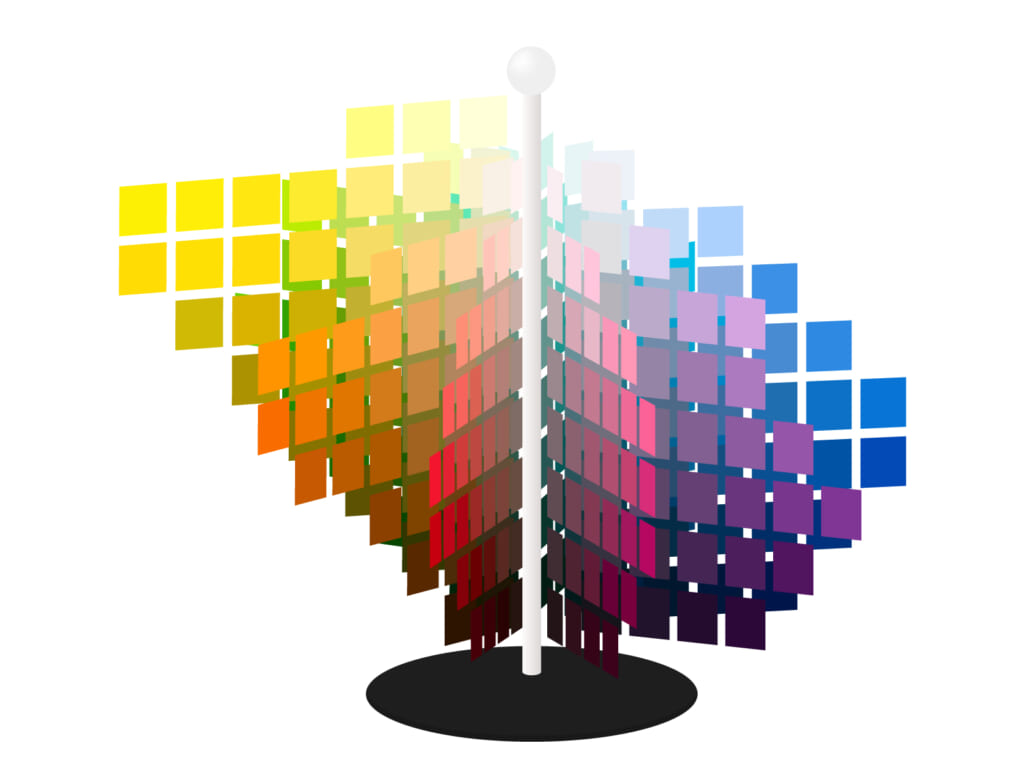

色立体モデルで見た場合

色の三属性(色相・明度・彩度)を立体的に組み合わせた視覚モデルが「色立体」です。色彩教育や配色設計の場面でよく用いられ、色の性質を直感的に理解するための有効なツールとなります。

構造イメージ

色相(Hue):円周方向

赤・青・黄など色の種類は、円周上にぐるりと配置されます。これは色相環と同様で、隣り合う色は類似色、反対側は補色になります。

明度(Lightness):縦軸

色の明るさは上下で表現。最上部が白、最下部が黒で、明度の違いを縦方向に可視化します。

彩度(Saturation):中心〜外側の広がり

中心部ほど彩度が低く(グレーに近いくすんだ色)、外に向かうほど彩度が高く(鮮やかな色)なります。

実用ポイント

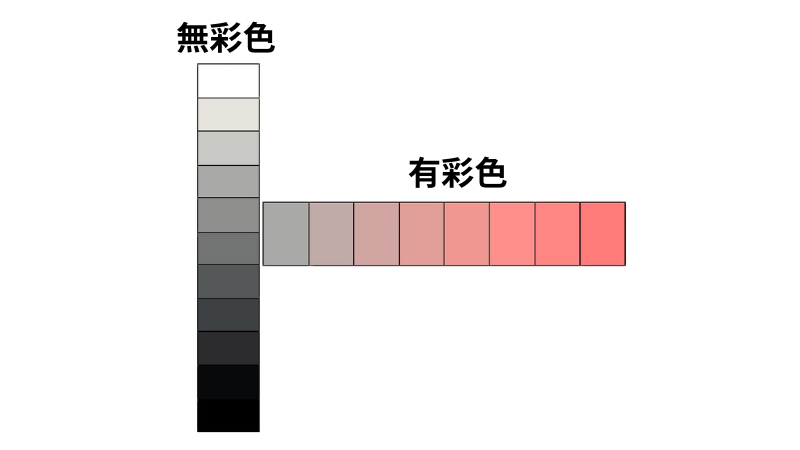

色は「無彩色」と「有彩色」に分類されます。

無彩色

彩度がゼロで、明度のみで表現される色です。これらの色は色相を持たず、白、黒、灰色が該当します。

有彩色

色相、明度、彩度の三つの属性を持つ色です。無彩色を除くすべての色が有彩色に分類されます。

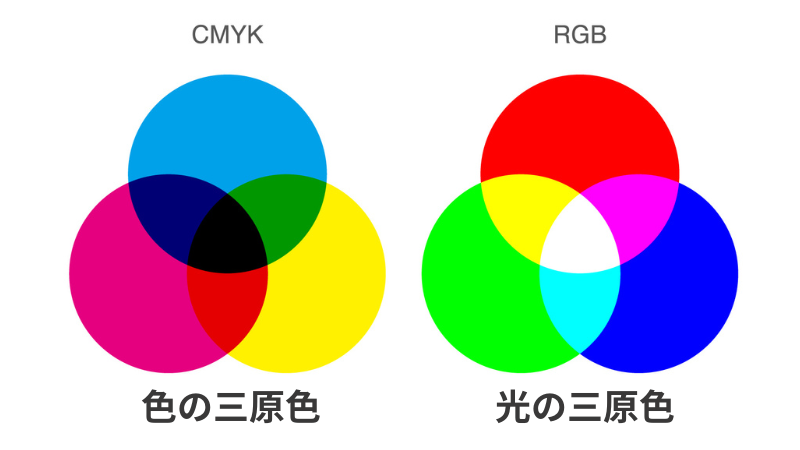

三原色とは

色彩の基本を理解するうえで欠かせないのが「三原色」の知識です。印刷やウェブデザインで見かけるCMYKとRGB。色を表現するための二つの異なるカラーモデルで、それぞれ異なる用途や特性を持っています。

色料の三原色【CMY】〜印刷と絵の具の世界

色の三原色は絵の具やインクなどの色料を混ぜ合わせて作られる色の基本セットです。シアン(Cyan)、マゼンタ(Magenta)、イエロー(Yellow)で作られます。減法混色と呼ばれ、色料を混ぜることで光を吸収し、反射する光の量を減少させるため、すべての色を混ぜると黒色になります。

■減法混色

減法混色は色料を混ぜ合わせることで光の反射が減少し、結果として暗くなっていく混色方法です。絵の具や印刷インクなど物理的な色材に適用されるこの原理では、混ぜれば混ぜるほど光が吸収され、黒に近づきます。ただし、実際には理論的な完全な黒を得ることは難しく、どこか濁りを含んだ深い色になります。そのため印刷の現場ではこれらにK(ブラック)を加えた「CMYK方式」が一般的です。

光の三原色【RGB】〜スクリーンの世界

光の三原色は光そのものを混ぜ合わせて作られる色の基本セットです。赤(Red)、緑(Green)、青(Blue)で作られます。加法混色と呼ばれ、異なる色の光を重ね合わせることで光の強度を増加させ、すべての色光を最大限に組み合わせると白色になります。

■加法混色

加法混色は光の色を重ね合わせることで明るくなり、最終的には白に近づいていく混色の原理です。三色すべてを均等に混ぜると白になるのが、この加法混色の特徴です。これは物質ではなく「光の色を混ぜる」ため、重ねるほど明るくなっていくのです。RGB方式はスマートフォンやパソコンのディスプレイ、LED照明など、光によって色を表現するあらゆるスクリーンに使用されています。

まとめ:色彩を学ぶ第一歩として

色の三属性や色相環、三原色といった基本的な要素はデザインやアートの分野だけでなく日常の中でも多くの場面で役立ちます。たとえば服やインテリアの配色、写真やSNS投稿における色の印象操作など、色を少し意識するだけで視覚的な伝わり方は大きく変わります。色の世界は知れば知るほど、選び方や見方が自由に、そして楽しく広がっていきます。