構成美の要素とは、視覚的に美しい構成を作り出すために必要な要素のことです。これらは、美術やデザインにおいて作品の見え方や感じ方に大きな影響を与えます。本記事では、構成美の要素を作品や図を例に挙げながら、簡単に解説します。

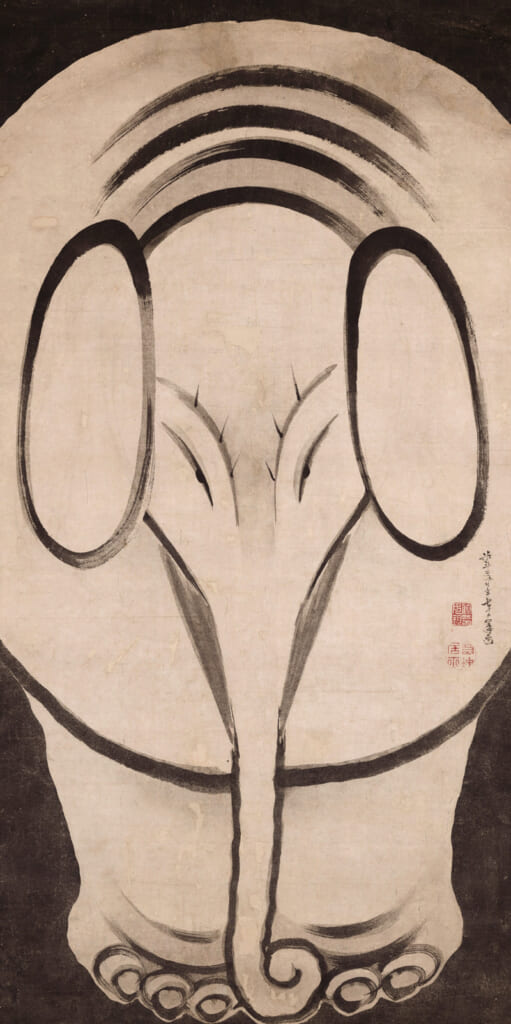

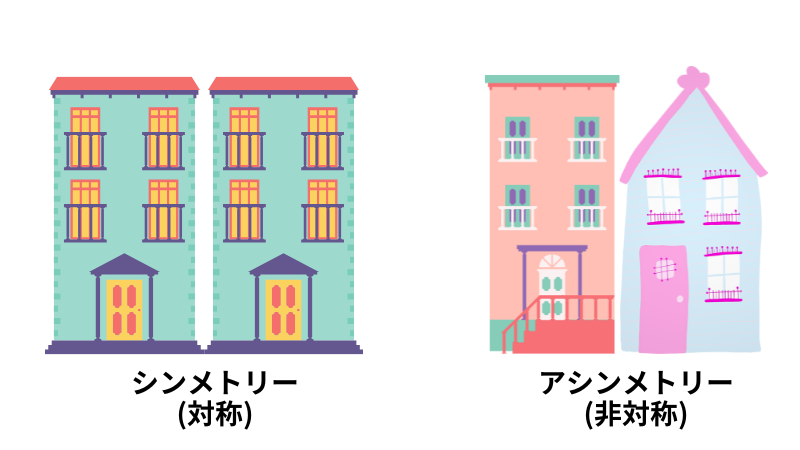

シンメトリー

シンメトリー(対称)とは、左右対称・上下対称・回転対称・放射対称などの形式を用いて、バランスや安定感、調和を生み出す構成要素です。視覚的に心地よい印象を与え、作品に焦点を設定する際にも役立ちます。

一方で、アシンメトリー(非対称)は、あえて対称性を持たせない構成を取り入れることで、視覚的な興味や動きを引き出し、ダイナミックな印象を生み出します。異なる要素や形状、色のコントラストを活かすことで、予測不可能な美しさや独自のバランスを生み出す手法です。

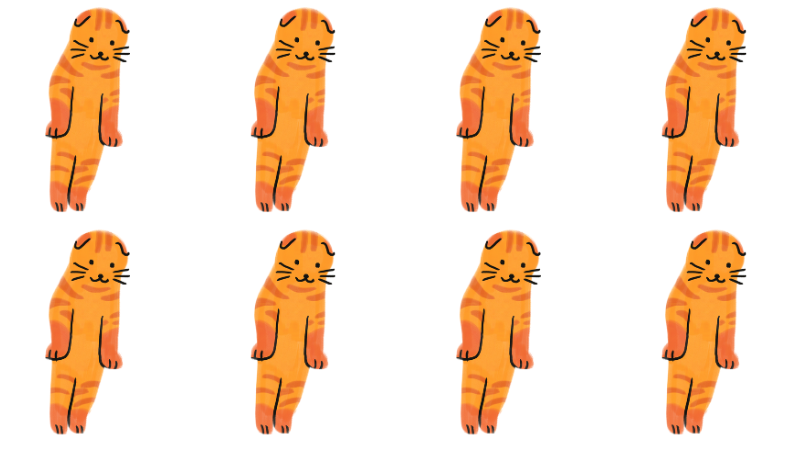

リピテーション

リピテーション(繰り返し)とは、同じ要素やパターンを繰り返し用いることで、視覚的なリズムや調和を生み出す手法です。これにより、作品全体の統一感が高まり、動きや方向性が強調され、視覚的な興味を引き出す効果があります。

リピテーションの代表的な例として、アンディ・ウォーホルの『キャンベルスープの缶』が挙げられます。同じデザインのスープ缶が規則的に並ぶことで、リピテーションの効果が強調され、視覚的なインパクトと統一感が生まれています。

グラデーション

グラデーション(階調)とは、色や形状を段階的に変化させ、滑らかな移行を生み出す手法です。例えば、青から緑へ徐々に色を変化させたり、形のサイズや輪郭を少しずつ変えることで、作品に動きや調和を加える効果があります。

自然の中にもグラデーションの例は多く見られます。夕焼けや日の出の空の色の変化はその代表で、空の奥行きや立体感が強調され、自然な美しさを生み出します。

アクセント

アクセント(協調)とは、特定の要素を際立たせるための手法です。視覚的な興味を高め、鑑賞者の注意を特定の部分に引きつける役割を果たします。

例えば、シンプルな壁の一部にだけレンガを使用することで、レンガの質感や存在感が強調され、視線を集める効果が生まれます。また、モノクロのデザインの中に鮮やかな色を一点だけ加えることで、印象的なコントラストを作ることもできます。

リズム

リズム(律動)とは、視覚的な繰り返しや変化を用いて作品に動きや活気をもたらし、鑑賞者の目を引きつける手法です。形や色、パターンなどの要素が変化しながら繰り返されることで、視覚的な流れやリズム感が生まれます。

●リズムとリピテーションの違いは?

リズムは、川の流れのように波や渦巻きが不規則に繰り返され強弱のある動きを生み出すのに対し、リピテーションは建物の窓のように等間隔で繰り返されることで統一感と安定感を強調する手法です。リズムは変化を伴う動的な効果を生み出し、リピテーションは一貫性のある整然とした印象を与えます。

ムーブメント

ムーブメント(動勢)とは、視覚的な動きや流れを表現する手法です。ラインや形、空間の配置に変化をつけることで作品全体に動きを感じさせ、視線を誘導する効果を生み出します。

例えばリボンが風に揺れる様子を思い浮かべてみてください。リボンの曲線が連続して変化することで流れるような動きを感じさせ、視線も自然とその動きに引き込まれます。このようにムーブメントを活用することで静止した作品の中にもダイナミックな印象を与えることができます。

コントラスト

コントラスト(対比・対立)とは、性質が異なる形や色を組み合わせ、互いを引き立てる手法です。例えば、黒と白のコントラストを活かしたモノクロ写真や、丸い形と四角い形を対比させたデザインなどが挙げられます。要素同士が引き立て合うことで、作品の魅力を高めます。

代表的な例として、レンブラント・ファン・レインの作品『夜警』があります。暗い背景の中に光を受けた人物が浮かび上がるように描かれ、光と影のコントラストによって視覚的なインパクトが強調されています。

バランス

バランス(均衡)とは、異なる要素を配置し、視覚的な安定と調和を生み出すことです。例えば、左右対称に配置する、または異なる大きさや形の要素を組み合わせることで、全体のバランスを整えます。バランスの取れた構成は、作品に落ち着きや調和をもたらし、魅力を高める重要な要素です。

一方、アンバランス(非均衡)は、意図的にバランスを崩した構成を指します。不安定さを活かすことで、予測不可能な印象や視覚的な興味を引き出し、作品にダイナミックな表情を加える手法です。