オーギュスト・ロダンが制作した「考える人」は、フランスの彫刻家オーギュスト・ロダンによって制作された彫刻作品です。もともと「地獄の門」の一部として構想されたこの像は、単なる人物像ではなく、思索・観察・精神的葛藤といった人間の内面を肉体を通して可視化した作品です。本記事では「考える人」にまつわる興味深いエピソードをご紹介します。

オーギュスト・ロダンとは

オーギュスト・ロダンは19世紀フランスを代表する彫刻家で、近代彫刻の扉を開いた革新者として知られています。若い頃は美術学校の入学試験に何度も落ちるなど挫折を経験し、装飾職人として働きながら独学で彫刻技術を磨きました。

1877年に発表した「青銅時代」が高く評価され、代表作を次々と制作しました。77歳で亡くなるまで彫刻を通じて人間の内面と造形表現の可能性を追求し続けました。

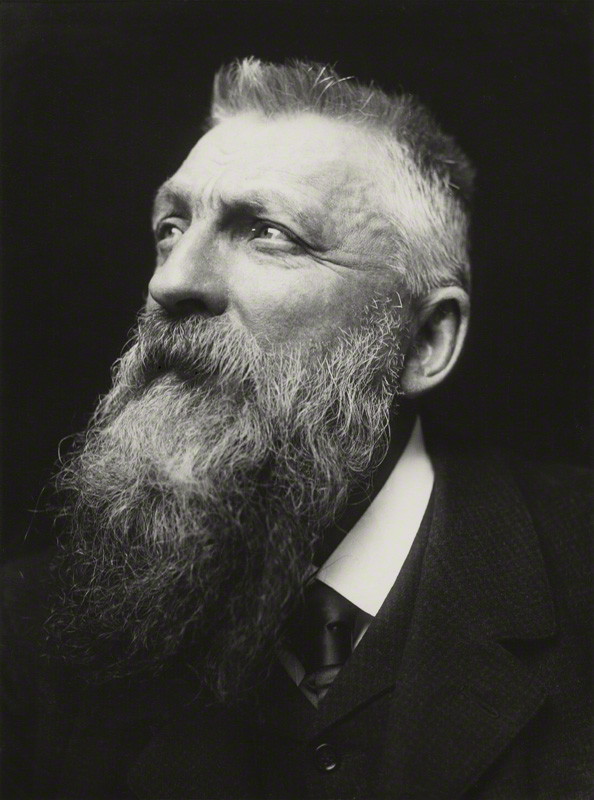

George Charles Beresfordによる肖像写真(1902)「フランソワ=オーギュスト=ルネ・ロダン」 引用:Wikipedia

■オーギュスト・ロダンの特徴

未完成のような表面処理

ロダンの作品には、あえて粗く仕上げた部分や彫り残したようなテクスチャが見られます。これは「未完成」ではなく、人間の不完全さや感情の揺らぎを表現するための意図的な技法です。完璧な美ではなく、リアルな“生”を彫刻に刻むことを重視しました。

生命感のある量塊表現(マッス)

ロダンは彫刻に「命を吹き込む」ことを目指しました。筋肉の張りや皮膚のたるみ、動きの途中のようなポーズなど、静止しているのに“動いているように見える”造形が特徴です。これはミケランジェロの影響を受けながらも、ロダン独自の「量塊(マッス)」による表現で、彫刻に躍動感と内面の緊張を与えています。

テーマの自由化と個人表現の重視

ロダン以前の彫刻は神話や宗教、歴史上の偉人など、パトロンの注文に応じた“決められたテーマ”を美しく仕上げることが主流でした。 ロダンはそれに対し、自らテーマを選び、人間の内面や感情、思索を彫刻で表現するという新しいスタイルを確立しました。

「考える人」にまつわるエピソード

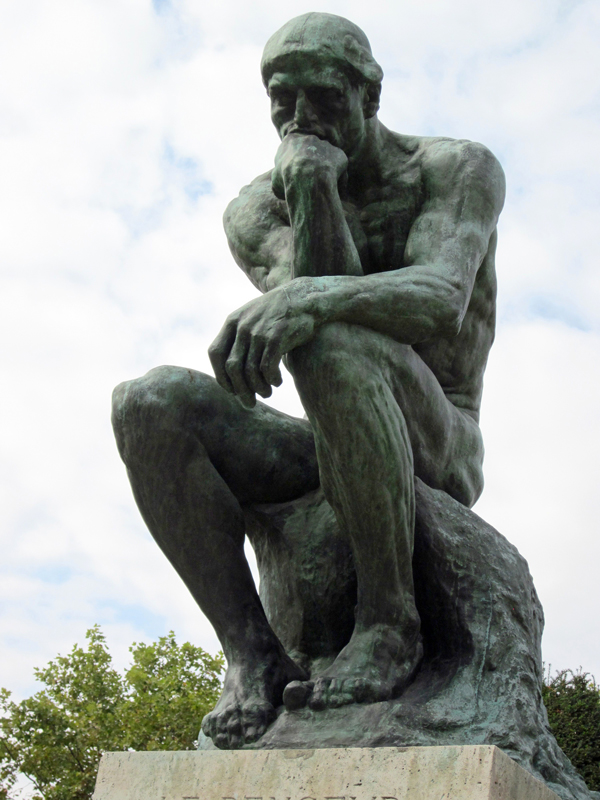

「考える人」は1880年代に制作されたブロンズ像で、もともとは「地獄の門」という大作の一部として構想されました。地獄を見下ろす詩人ダンテを表す像として制作されましたが、後に単体で展示されるようになり、思索する人間の象徴として広く知られるようになりました。

オーギュスト・ロダン 「考える人」

その1:「考える人」の本物は1体だけじゃない

「考える人」は現在世界中に21体のブロンズ像が存在します。これは大量生産ではなく、ロダンの原型から鋳造された正規の複製であり、すべてが「本物」として認められています。フランスでは1つの彫刻につき最大12体までがオリジナルとされ、12体以降は「複製」と区別されます。フランスの法律に従い、ロダン美術館が鋳型を管理し鋳造数を厳密に制限しています。

そのうちの4体が上野、京都、名古屋、静岡のミュージアムに所蔵されています。

その2:「何も考えていない」説がある

ロダンの構想では「考える人」は「地獄の門」の頂部に座り、地獄に堕ちた人々を見下ろす詩人ダンテの姿でした。ロダン自身はこの像に明確なタイトルを与えておらず、「考える人」という名前は後世に付けられた通称です。そのため、この像は考えているのではなく“見ている”という説が生まれました。

その3:最初の構想では筋肉粒々ではなかった

ロダンは当初詩人としてのダンテ像を構想していました。初期の鋳造には当時の学者や詩人の象徴的な服装である帽子の痕跡も残っていたほどです。

制作が進むにつれて痩せた苦行者のようなダンテでは思索の激しさや創造の苦悩を十分に表現できないとし、肉体の緊張や構造を通して“考える”という行為の力強さを表現するために筋骨隆々の裸体像へと造形を変更しました。モデルにはボクサーのような男性を起用したとも言われています。

その4:彫刻としての挑戦的な構造

「考える人」は真似しようとすると難しいポーズをしています。

肘を膝に乗せ、顎に手を添える不安定な姿勢は思考の重みや迷いを象徴し、筋肉の緊張や沈んだ視線が全身で考えるという行為の深さを物語っています。もともと「地獄の門」の頂部に配置されていたことから、地獄を見下ろす詩人としての視点も含まれ、観察と内省が交差する存在として構成されているのです。

その5:考える人という名前の由来

「考える人」という名前は、ロダンの没後に鋳造を担当した職人ファウンドリ・リュディエによって命名されたとされています。つまり、ロダンが名前を付けたわけではなかったのです。

「考える人」は何を考えているのか

ロダンの「考える人」は、ただ座っているだけの像ではありません。肘を膝に乗せて顎に手を添える姿は、何かを深く考えているようにも、ただじっと見つめているようにも見えます。もともとは「地獄の門」という大作の一部として作られたこの像は単体で展示されるようになり、「考える人」という名前がつけられたことで作品の意味は広がりました。何を考えているのかは見る人次第。だからこそ世界中の人がこの像の前で足を止めてしまうのです。