ピカソとはどんな芸術家だったのでしょうか? 「ゲルニカ」や「キュビズム」で知られる彼は、20世紀の美術を大きく変えた存在です。 本記事では、ピカソの生涯・画風の変遷・代表作の意味を、初心者にもわかりやすく解説します。

葛飾北斎:その生涯と芸術の背景

春朗期(しゅんろうき):20歳〜35歳頃

北斎は19歳で役者似顔絵師の勝川春章に入門し、翌年から「勝川春朗」の名で浮世絵師として活動を開始しました。この時期は役者絵・美人画・武者絵・黄表紙の挿絵など多彩なジャンルに挑戦しながら技術を磨いた習作期です。

・肉筆画は少ないが、鍾馗図(しょうきず)など貴重な作品が現存

・勝川派の様式に従いながらも、他派の技法も貪欲に吸収

宗理期(そうりき):35歳〜45歳頃

勝川派を離れた北斎は、琳派の流れを汲む「俵屋宗理」の名を継ぎました。この時期は摺物(贈答・儀礼・趣味・限定用途のために作られた印刷物)や狂歌本の挿絵を中心に、叙情的な画風が確立されました。

俵屋宗理の名を門人に譲ったのち「北斎辰政」と改号しました。その後10年間は「宗理様式の時代」とも呼ばれています。

葛飾北斎期:46歳〜51歳頃

文化2年(1805年)頃から「葛飾北斎」と名乗り始めた北斎は、読本(文章主体の長編小説)の挿絵で一躍人気絵師となります。特に曲亭馬琴との共作『新編水滸画伝』では劇的な構図と緻密な描写で物語の臨場感を視覚化しました。この時期、北斎は200点以上の挿絵を手がけるなど驚異的な仕事量をこなしています。

戴斗期(たいとき):51歳〜60歳頃

この時期、北斎は「戴斗」と号し、読本挿絵から絵手本制作(絵を学ぶための手本として作られた絵本や画集)へと活動の軸を移していました。代表的な絵手本『北斎漫画』は約3,900図、人物・動物・風俗・妖怪・自然・建築・道具などが描かれ、多くの画家に影響を与えたとされます。

為一期(いいつき):61歳〜74歳頃

この時期は「為一(いいつ)」と号し、錦絵や豪華な摺物を中心に活動します。『富嶽三十六景』など北斎の代表作が生まれた黄金期です。

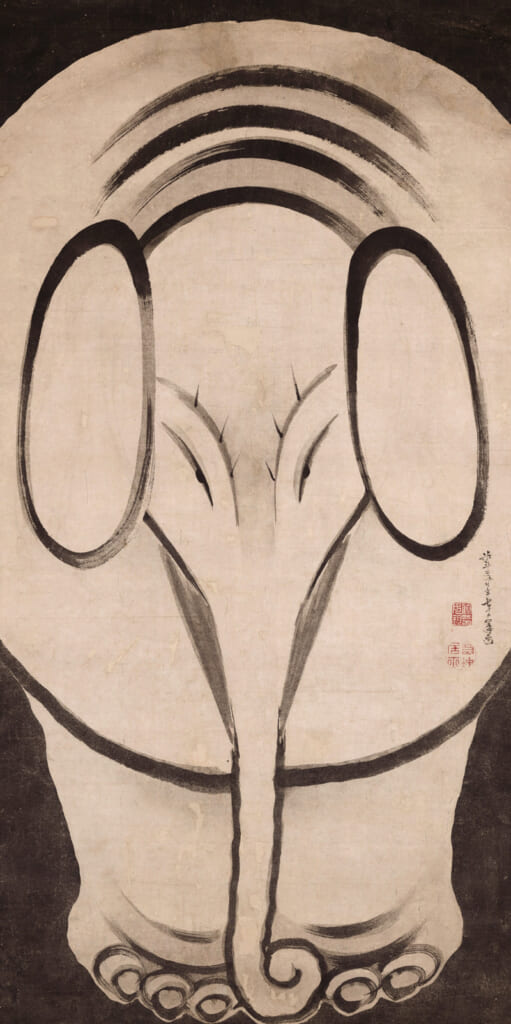

画狂老人卍期(がきょうろうじんまんじき):75歳〜90歳頃

晩年の北斎は「画狂老人卍(がきょうろうじんまんじ)」と名乗り、死の直前まで創作を続けました。80歳以降は量産型の錦絵から距離を置き、肉筆画や絵手本を中心に活動しました。幻想的な構図や精神性の高い作品が多く、自然・古典・宗教的モチーフを通じて、芸術家としての到達点に至った時期です。

葛飾北斎のエピソード

■絵にすべてを捧げた生活

葛飾北斎は生涯で93回以上引っ越したとされ、一日で3回引っ越した記録すら残っています。自炊は一切せず、「買う・もらう・出前」の三択で済ませ、米や薪の業者が来ると画工料を包みのまま渡してしまうなど金銭感覚もかなり独特でした。

生活スタイルも徹底して絵中心。9月から4月まではこたつ布団にくるまり、眠くなればそのまま横になり、起きたらすぐ絵を描く。衣服にも無頓着で、いつもボロボロの着物を着ていたとされます。

■人付き合いは苦手でも、弟子は200人以上

葛飾北斎は人付き合いが苦手だったにもかかわらず、絵の力で多くの弟子を惹きつけ、孫弟子まで含めると200人以上が北斎門下に名を連ねたとされています。北斎は弟子に対して手取り足取り教えることはほとんどなく、絵手本や背中から学ぶスタイルで技術を伝えていました。

■葛飾北斎の娘・葛飾応為

葛飾北斎の娘・葛飾応為(おうい)は北斎の晩年に20年近く同居し、画業を支え続けました。応為の本名は「お栄(えい)」ですが、父・北斎がいつも「おーい!」と呼んでいたことから「応為(おうい)」という画号を名乗るようになったと言われています。

北斎が甘党だったのに対し、応為は酒と煙草が大好きでした。煙管の火種を北斎の絵の上に落としてしまい、禁煙を誓ったものの、すぐに元に戻ったという逸話もあります。

葛飾北斎の作品

葛飾北斎は江戸時代を代表する浮世絵師として数多くの作品を残しました。風景や文学、建築物など幅広いテーマを描き分けた北斎の画業は今なお高く評価されています。ここでは、代表作の中から「富嶽三十六景」「百人一首姥がゑとき」「諸国名橋奇覧」の3作品をご紹介します。

富嶽三十六景

葛飾北斎 「富嶽三十六景 登戸浦」

葛飾北斎の代表作として世界的に知られる「富嶽三十六景(ふがくさんじゅうろっけい)」は、江戸時代後期に制作された浮世絵版画シリーズです。富士山を主題に、全国各地の風景や人々の暮らしを描いたこの作品群は当初36図として刊行されましたが、人気の高まりを受けて10図が追加され、全46図が現存しています。各作品には富士山が主役として描かれるものもあれば、背景として静かに佇む構図もあり、自然と人間の関係性を多角的に表現しています。

百人一首姥がゑとき

葛飾北斎 「百人一首乳母が絵とき・藤原道信朝臣」

「百人一首姥がゑとき(うばがえとき)」は1835年頃(天保6年)に北斎が制作した27図の連作で、百人一首の和歌を題材に、乳母(うば)が子どもに歌の意味を絵で解説するという趣旨で構成されています。北斎は和歌の情景や心情を大胆な構図と想像力で視覚化しました。このシリーズは百人一首の教養を持つ層だけでなく、江戸の庶民が絵を通じて古典に親しむためのメディアでもありました。

諸国名橋奇覧

葛飾北斎 「諸国名橋奇覧 かめゐど天神 たいこばし」

「諸国名橋奇覧(しょこくめいきょうきらん)」は全11図の浮世絵版画シリーズで、日本各地の名橋を題材に実在する橋と伝説的な橋を織り交ぜながら描いた名所絵揃物です。このシリーズでは橋の長さや高さを誇張し、遠近法や視点の操作によって非現実的な空間を創出しています。橋を渡る人物や動物の配置によって物語性や象徴性が加えられているのも特徴です。

葛飾北斎のすごさは時代を超える絵の力にある

90歳まで筆を握り続けた葛飾北斎の絵は今もなお世界中の人々の心を動かし、現代のアートやデザインにも影響を与え続けています。彼の作品は単なる浮世絵ではなく、“絵の力”そのもの。だからこそ葛飾北斎は今も「何がすごいのか」と問われ続ける存在なのです。