初期キリスト教美術

初期キリスト教美術はキリスト教の発展と共に花開いた芸術様式です。この時期の美術作品は、キリスト教の宗教的メッセージや信仰の表現を伝えるために制作されました。

初期キリスト教美術の代表的な形式はカタコンベや地下墓地の壁画です。これらのフレスコ画は聖書の物語やキリストの生涯、聖人たちの描写など、宗教的なテーマが描かれています。初期キリスト教美術ではキリスト教の象徴やイメージも頻繁に使用されました。例えば十字架、魚、羊、鳩などがよく見られます。

初期キリスト教美術の発展はローマ帝国の公認宗教化によって大いに促進されました。313年のミラノ勅令によってキリスト教が公認されると、キリスト教の信仰施設や芸術作品の制作が活発化しました。初期キリスト教美術は、ビザンティン美術や西洋中世美術の基盤となる重要な役割を果たしました。

初期キリスト教美術は、キリスト教文化の一部であり、芸術史上でも重要な位置を占めています。これらの作品は、古代の信仰と芸術の融合を通じて、キリスト教の歴史と宗教的なメッセージを伝えています。初期キリスト教美術は、芸術愛好家や宗教研究者にとって貴重な研究対象であり、美術史における重要な節目です。

ビザンティン美術

ビザンティン美術は東ローマ帝国(ビザンティン帝国)の芸術様式を指し、キリスト教の宗教美術の一形態です。ビザンティン美術は4世紀から15世紀にかけて繁栄し、コンスタンティノープル(現在のイスタンブール)を中心に広まりました。その美術様式は東方の影響を受けつつ独自の発展を遂げました。

ビザンティン美術の特徴的な要素の一つは、宗教的なテーマへの厳格な焦点です。ビザンティン美術はキリスト教の信仰と教義を視覚的に表現することを目的としていました。そのためキリストや聖人たち、聖書の物語や奇跡の場面などを題材にしており、神聖な雰囲気を持つ作品が数多く制作されました。

ビザンティン美術の特徴的なスタイルは装飾性と平面性の組み合わせです。立体的な造形よりも平面的な表現を重視し、平坦で装飾的な要素を強調することを特徴としています。また金や宝石などの豪華な装飾が頻繁に使用され、贅沢さと華麗さが作品に反映されています。

ビザンティン美術の発展は宗教的な中心地であるコンスタンティノープルの影響力の拡大と密接に関連しています。東ローマ帝国の経済的な繁栄や宗教的な信仰の高まりと共に発展し、多くの教会や修道院の装飾に活用され、宗教建築や宗教儀式の一部として重要な役割を果たしました。

初期中世美術

初期中世美術は紀元5世紀から11世紀にかけての時代に発展しました。この時期は古代ローマ帝国の崩壊後に形成された諸王国やキリスト教の影響下での芸術の発展を特徴としています。修道院は芸術の保護と発展に重要な役割を果たし、写本の制作や彫刻の創作、壁画の制作などが盛んに行われました。これにより初期中世美術は教会や修道院の装飾や宗教的な彫刻の形成に大きな影響を与えました。

初期中世美術の代表的な形式にはキリスト教教会の壁画やステンドグラス、聖具や宗教的な彫刻などがあります。これらの作品はキリスト教の教えや宗教的なストーリーを視覚的に伝えるために制作されました。初期中世美術では聖人の描写や聖書の物語の場面やキリストの受難、聖母マリアの崇拝が頻繁に描かれました。

初期中世美術は特定の地域ごとに独自の様式を発展させました。たとえば西ヨーロッパではゴシック様式が主流であり、尖塔や飛び出し部分の多い建築物や彫刻が特徴的です。一方東ヨーロッパではビザンティン美術の影響が強く、装飾性や平面性のある作品が多く制作されました。

ロマネスク

ロマネスクは西ヨーロッパにおける11世紀から12世紀にかけての芸術様式を指します。この時期はゴシック様式の前段階として位置づけられ、ロマネスク建築や彫刻、フレスコ画などの作品が盛んに制作されました。

ロマネスク建築は修道院の役割の拡大や巡礼の増加などと密接に関連して発展しました。教会や修道院などの宗教建築が数多く存在します。堅固で力強い外観や厚い壁、半円形のアーチ、小さな窓などが特徴的です。

ロマネスク彫刻も宗教的なテーマを中心に制作されました。キリストや聖人の像や物語の場面が彫り込まれ、緻密な彫刻技法が用いられています。彫刻作品は建築物の入口や柱、内部の装飾などに取り入れられ、建築と一体となって美しい景観を創り出しました。

またロマネスクのフレスコ画は宗教的な物語や聖人の肖像などが壁面に直接描かれています。鮮やかな色彩や図像表現の細密さが特徴であり、壁画としての美的価値が高く評価されています。

ロマネスクは、中世ヨーロッパにおける芸術の発展において重要な役割を果たしました。その独自のスタイルと宗教的なメッセージの表現は、中世の信仰と芸術の結びつきを象徴しています。現代でも、ロマネスクの作品は世界中の美術館や教会で鑑賞することができ、その美しさと歴史的な価値が称賛されています。

自由気ままなあなたは

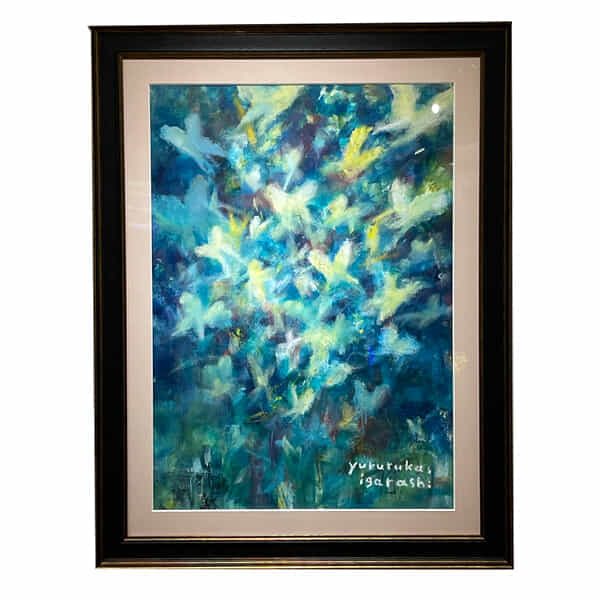

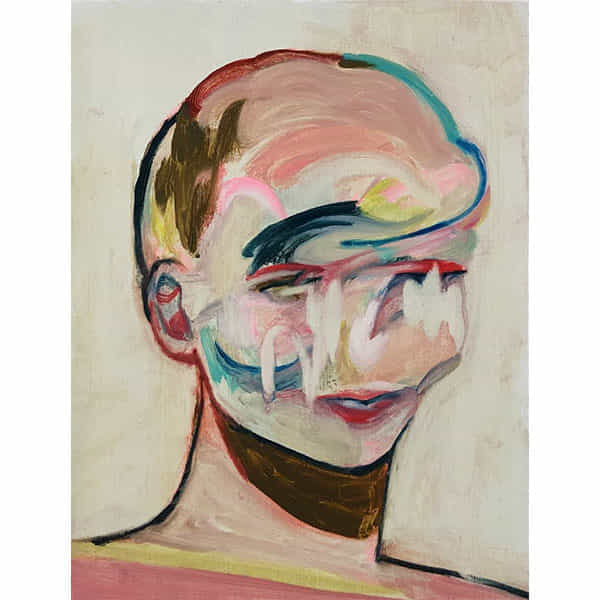

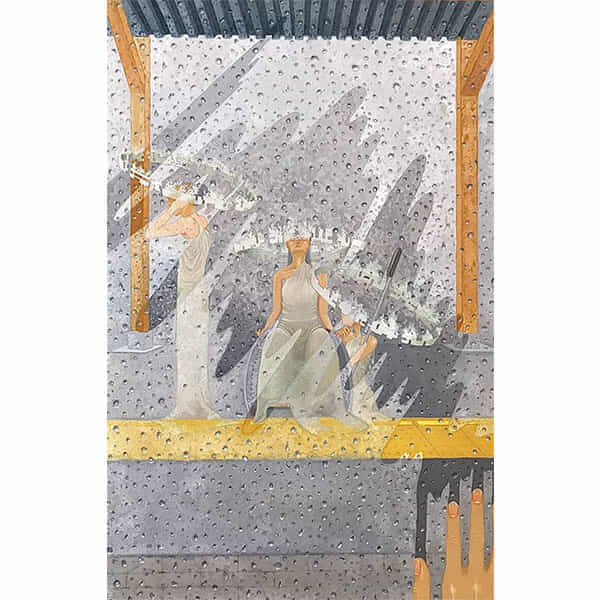

直感タイプ

直感タイプのあなたには、自由でのびやかなアートがおすすめ!忙しい毎日もお気に入りのアートでリラックスできるかも…

ブレないあなたは

個性派タイプ

個性派タイプのあなたには、オリジナリティー溢れるアートがおすすめ!お気に入りのアートでインスピレーションを刺激してみては…

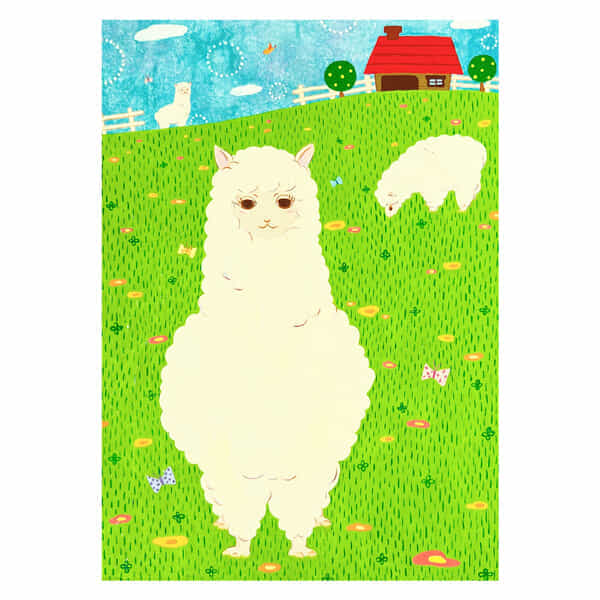

心優しいあなたは

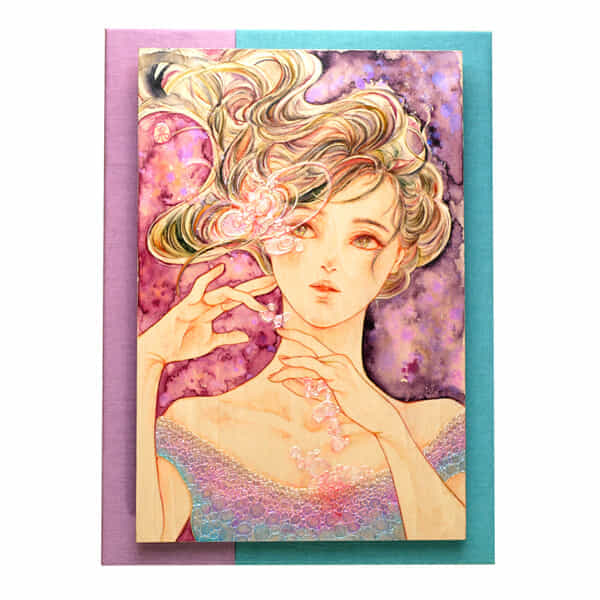

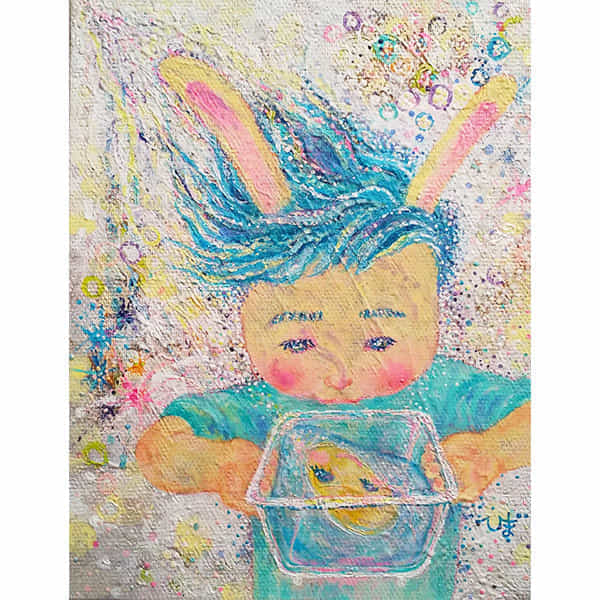

ロマンチストタイプ

ロマンチストタイプのあなたには、キュートで優しいアートがおすすめ!心落ち着く時間をお気に入りのアートと過ごして癒やされちゃおう。

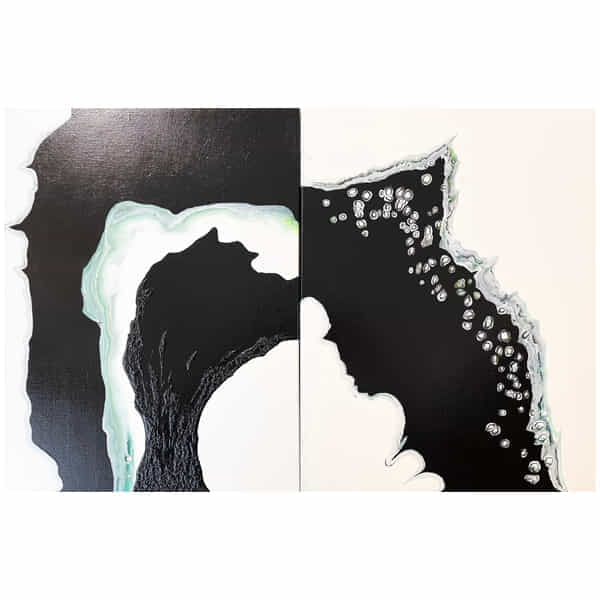

クールなあなたは

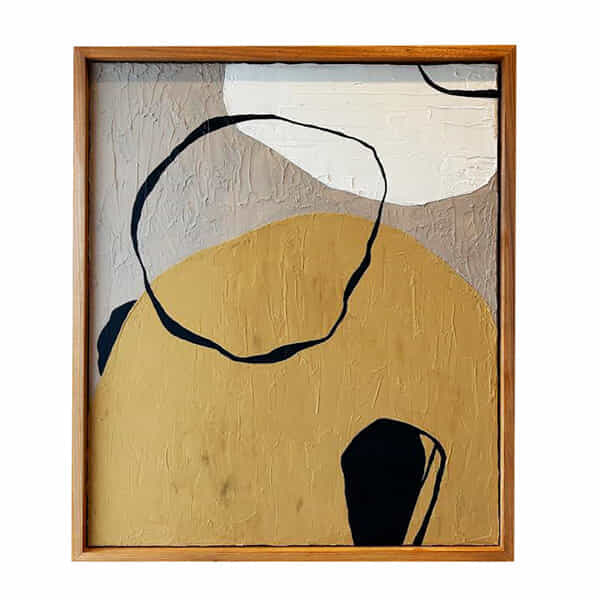

スタイリッシュタイプ

スタイリッシュタイプのあなたには、ポイントになるようなオシャレなアートがおすすめ!モノトーンやアクセントカラーで小技の効いたアートにも挑戦してみよう。

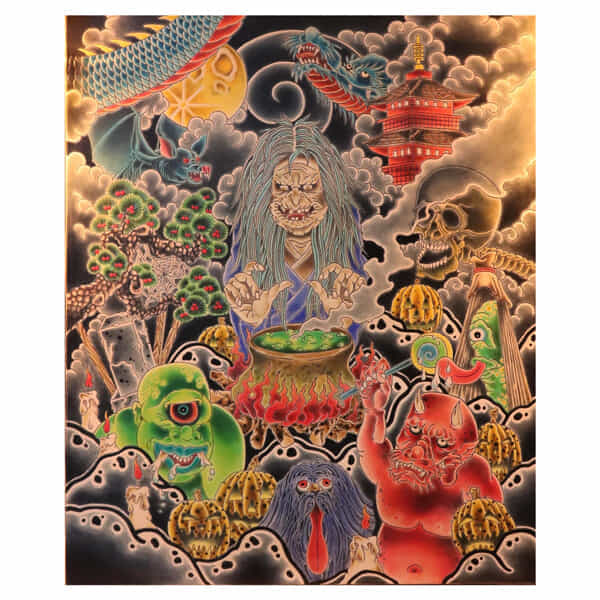

想像力豊かなあなたは

クリエイティブタイプ

クリエイティブタイプのあなたには、想像力が膨らむアートがおすすめ!アートを眺めてイマジネーションを膨らませてみては…

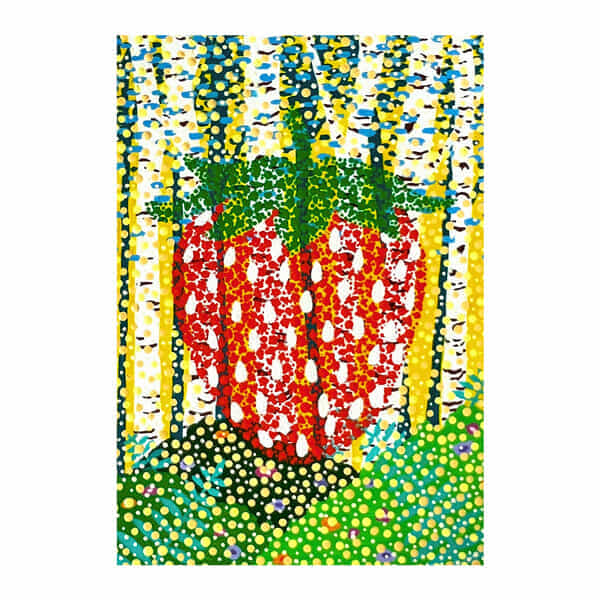

前向きで明るいあなたは

ポジティブタイプ

ポジティブタイプのあなたには、華やかで明るいアートがおすすめ!お気に入りのアートで、さらに素敵な毎日を送ってみては…

知的好奇心に溢れるあなたは

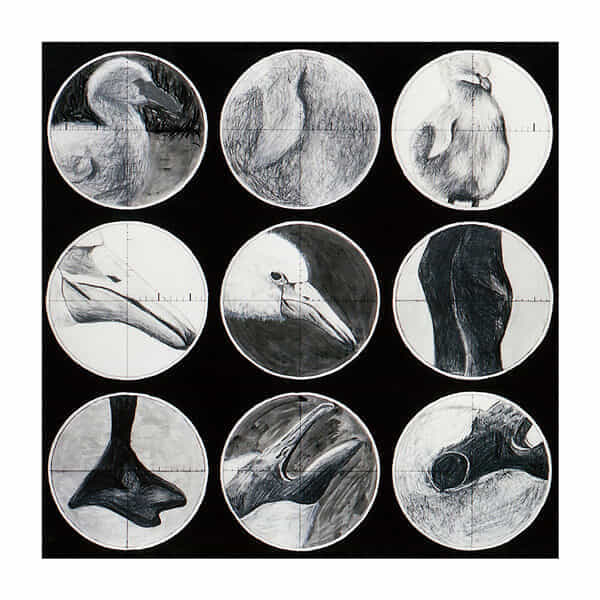

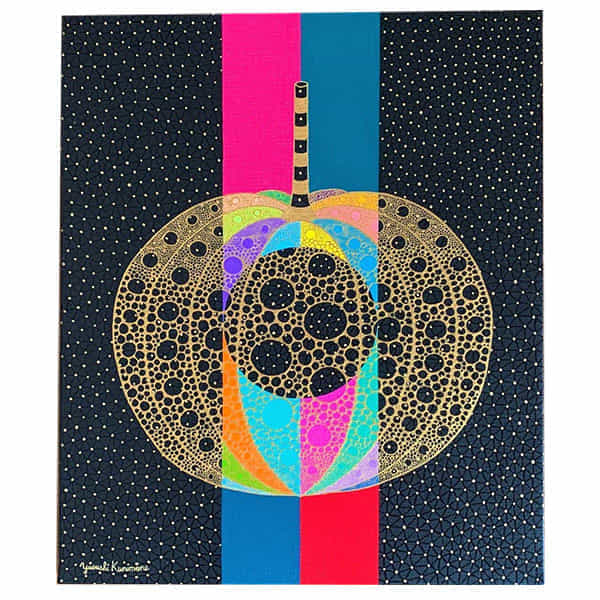

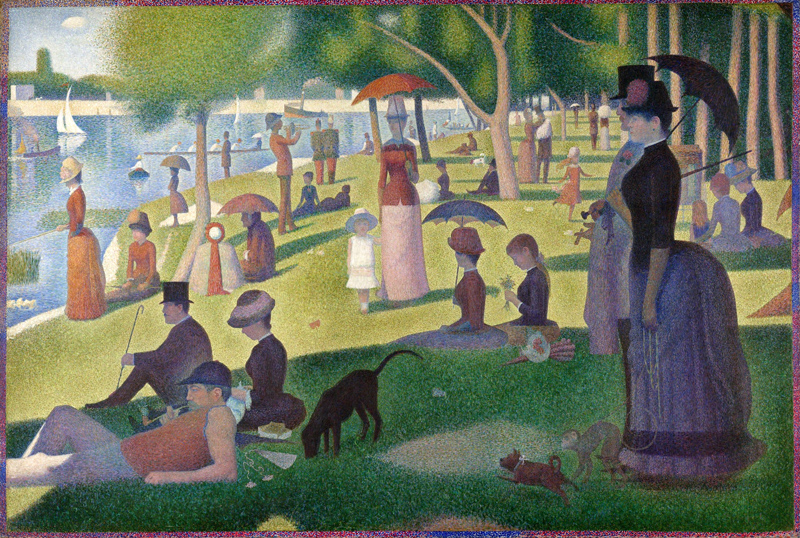

頭脳派タイプ

頭脳派タイプのあなたには、創造性のある新奇で独自的なアートがおすすめ!知的好奇心を刺激するアートを取り入れてみましょう

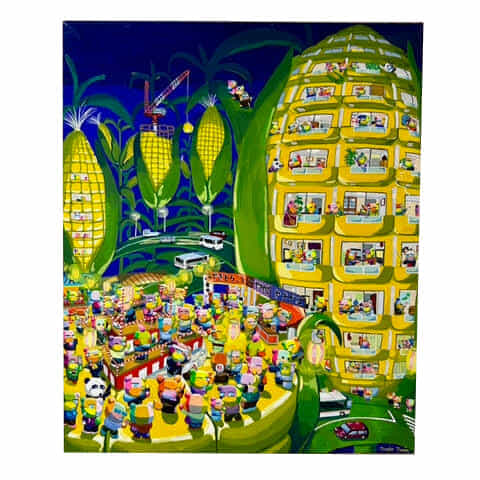

センスあふれる

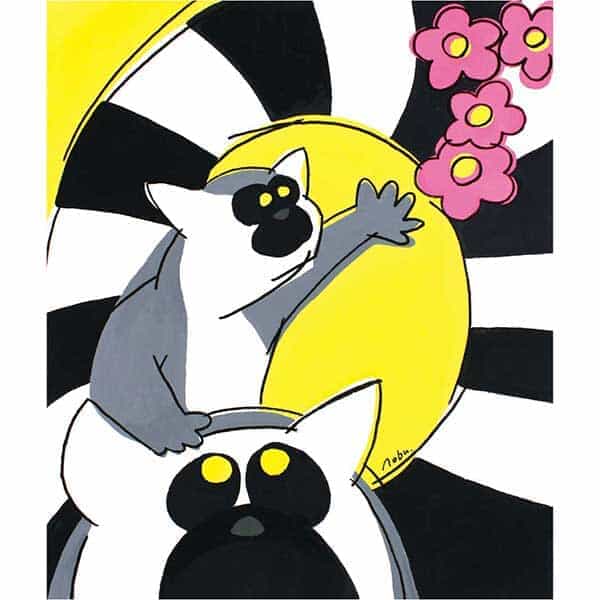

ユーモアタイプ

ユーモアタイプのあなたには、センス溢れる独創的なアートがおすすめ!アートを飾って、さらにセンスに磨きをかけちゃおう

探究心旺盛なあなたは

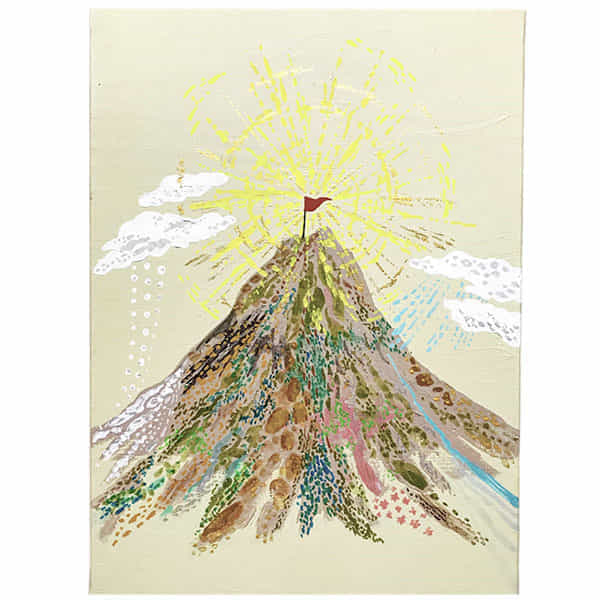

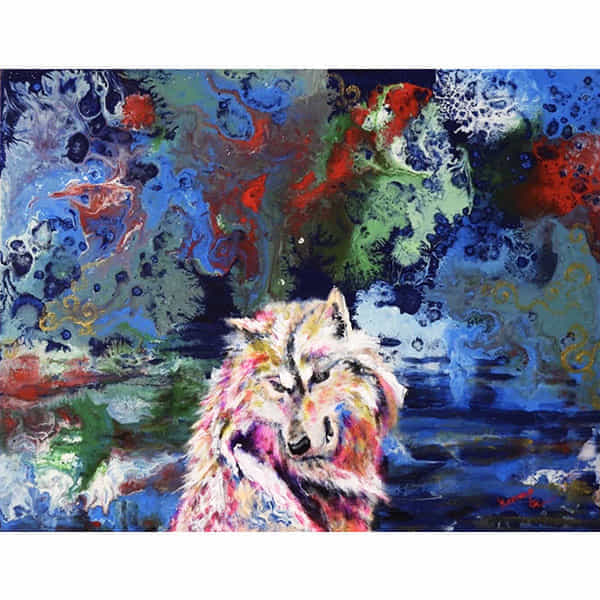

冒険家タイプ

冒険家タイプのあなたには、自然を感じたり、エネルギッシュで発想豊かなアートがおすすめ!素敵なアイデアが浮かんで予感。