ルネサンス、マニエリスム、バロック、そしてロココ。これらの時代は芸術の発展と変化を象徴しています。ルネサンスの人間中心主義から始まり、マニエリスムの奇抜な表現、バロックの劇的な感情表現、そしてロココの華麗な優雅さまで、それぞれの時代には独自の美学と芸術的革新があります。この記事では、各時代の特徴や代表的な作品について紹介します。

ルネサンス

ルネサンス美術は14世紀から16世紀にかけてイタリアで起こった美術の復興運動です。古代ギリシャ・ローマの文化に回帰し、人間の理性や自然を重視するようになりました。ルネサンス美術は絵画、彫刻、建築、音楽、文学など、あらゆる分野に影響を与えました。

ルネサンス美術の特徴

自然主義の表現

人物や風景の描写において、自然の形態や動きを忠実に再現しようとするリアルな表現が求められました。

古代ギリシャ・ローマの文化への回帰

知識や教養を示すため、古代ギリシャやローマの神話や歴史、聖書を題材とした作品が作られました。

明暗法や遠近法などの技術の開発

次元の空間を平面上に正確に表現するための透視法が発展しました。これにより、作品に奥行きや立体感が与えられました。

代表的な画家

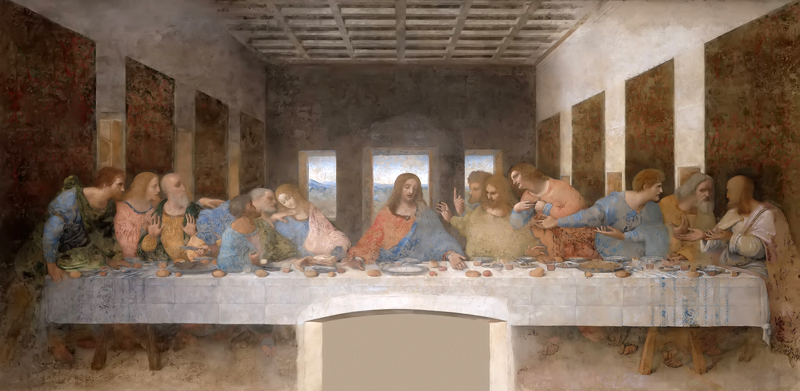

レオナルド・ダ・ヴィンチ

モナリザ、最後の晩餐

ミケランジェロ

ダビデ像、システィーナ礼拝堂天井画

ラファエロ

アテナイの学堂、システィーナ礼拝堂壁画

マニエリスム

マニエリスムとはイタリア語の「マニエラ」に由来します。これは「手法」や「技法」という意味です。マニエリスムの芸術はルネサンスの芸術の伝統を継承しつつも、それらを独自の解釈で再構成したものです。その表現が退廃的で難解であるとして批判されることもありましたが、独創的な表現から多くの人々に注目されました。

マニエリスム美術の特徴

異様な身体の比率や不自然な構図

人物や建築物などの形態が歪んだり、異様な比例で描かれることがあります。複雑な構図や配置が混沌とした印象を与えました。

非現実的な色彩と照明

明るく鮮やかな色彩が使われ、しばしば現実とは異なる色彩が選ばれます。また、照明効果も強調され、作品に幻想的な雰囲気を与えることがあります。

代表的な画家

パオロ・ヴェロネーゼ

レヴィ家の饗宴、カナの婚礼

エル・グレコ

オルガス伯の埋葬、キリストの洗礼

アーニョロ・ブロンズィーノ

エレオノーラ・ディ・トレドと子息ジョヴァンニの肖像

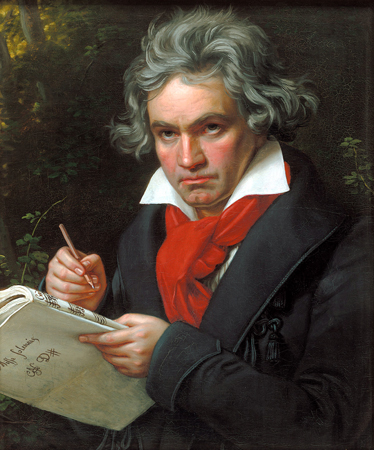

バロック

バロック美術とは、16世紀末から18世紀初頭にかけてヨーロッパで展開された美術の様式です。バロックとはポルトガル語で「いびつな真珠」を意味し、当時の美術がルネサンス期の美術に比べて不自然で奇抜であると批判されたことに由来しています。

バロック美術の特徴

動感とダイナミックさ

ルネサンス期の美術の理想とされた均衡のある構成より、意図的にバランスを崩した動的でダイナミックな表現を好みました。これはカトリック教会が信者の宗教心を高めるために、よりインパクトのある美術を必要としたためと考えられます。

明暗効果の強調

強烈な光と影の対比が用いられ、奥行きや立体感が強調されます。この技法はカラヴァッジョなどの画家によって特によく用いられ、作品に奥行きや立体感を与えます。

装飾性

バロック美術は装飾的な要素を多用しました。これは主に教会や宮殿などの公共の建物に用いられたためと考えられます。

代表的な画家

ヨハネス・フェルメール

真珠の耳飾りの少女

レンブラント・ファン・レイン

夜警

カラヴァッジョ

ホロフェルネスの首を斬るユディト

ロココ様式

ロココ様式は18世紀初頭にフランスで生まれ、ヨーロッパ全域に広がった美術様式です。ロココという名前はフランス語で「貝殻」を意味する言葉に由来し、ロココ様式の特徴的な装飾から名付けられました。

ロココ様式の特徴

優美な装飾と繊細なデザイン

バロック絵画と比べてより優美で装飾的な要素が強調されます。繊細な曲線や華やかな色彩が特徴です。

柔らかな光と影の表現

バロック絵画のような強い対比は少なく、柔らかで均一な光と影がより頻繁に見られ、穏やかな雰囲気が漂います。

日常的な情景や娯楽の描写

日常生活や風俗、そして娯楽の場面を描いています。貴族の社交、風景、そして優雅で華やかな女性像がよく描かれ、愛情や情熱の表現が主題として取り上げられることがあります。

代表的な画家

フランソワ・ブーシェ

ポンパドール夫人

ジャン・オノレ・フラゴナール

ぶらんこ

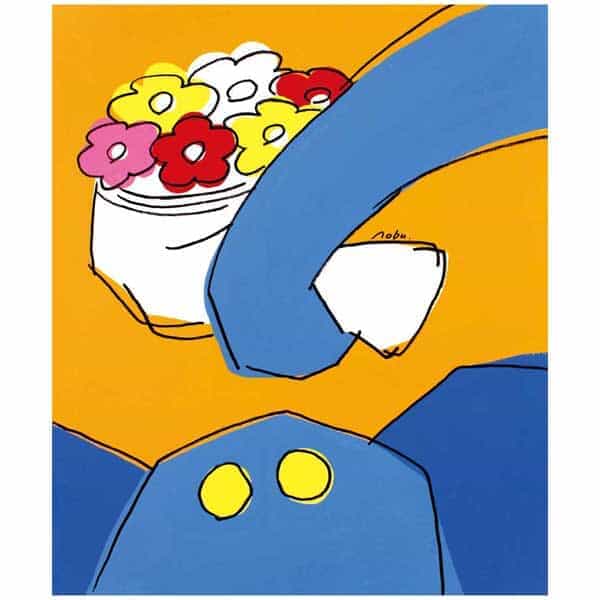

自由気ままなあなたは

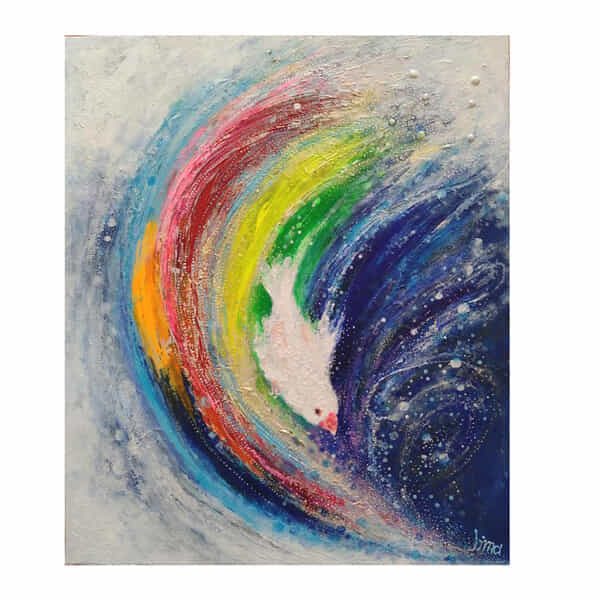

直感タイプ

直感タイプのあなたには、自由でのびやかなアートがおすすめ!忙しい毎日もお気に入りのアートでリラックスできるかも…

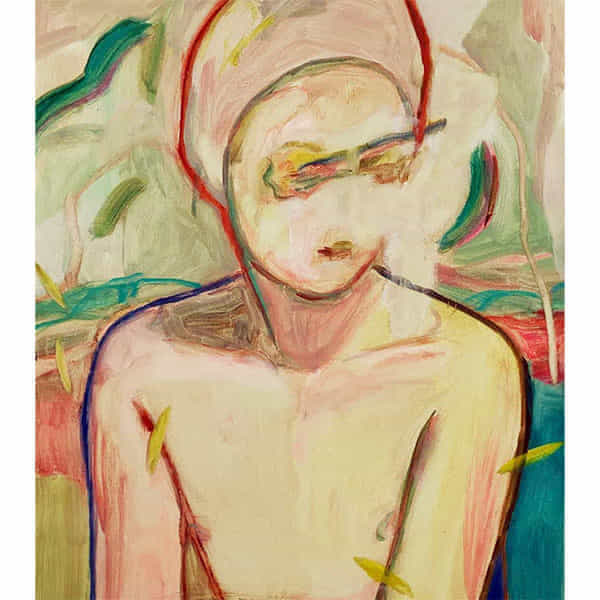

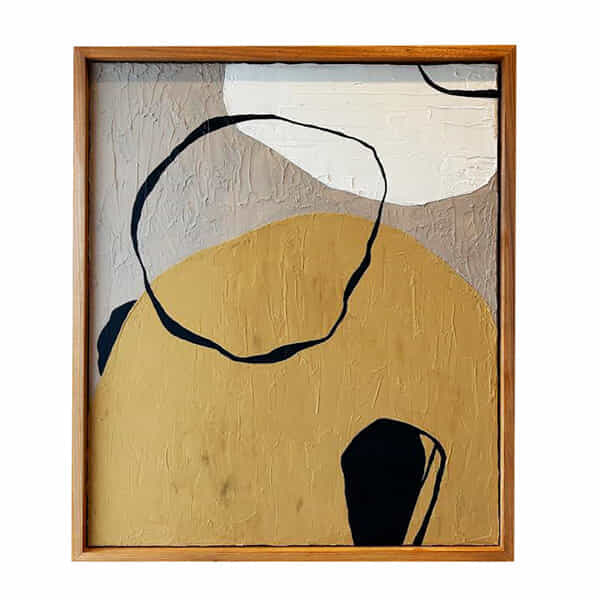

ブレないあなたは

個性派タイプ

個性派タイプのあなたには、オリジナリティー溢れるアートがおすすめ!お気に入りのアートでインスピレーションを刺激してみては…

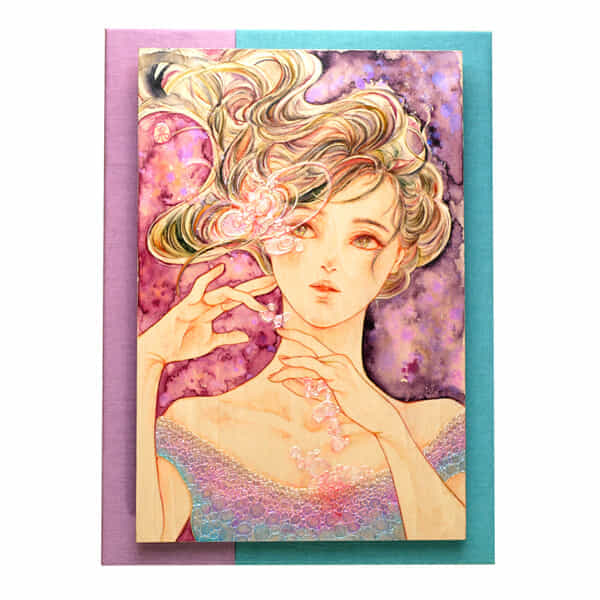

心優しいあなたは

ロマンチストタイプ

ロマンチストタイプのあなたには、キュートで優しいアートがおすすめ!心落ち着く時間をお気に入りのアートと過ごして癒やされちゃおう。

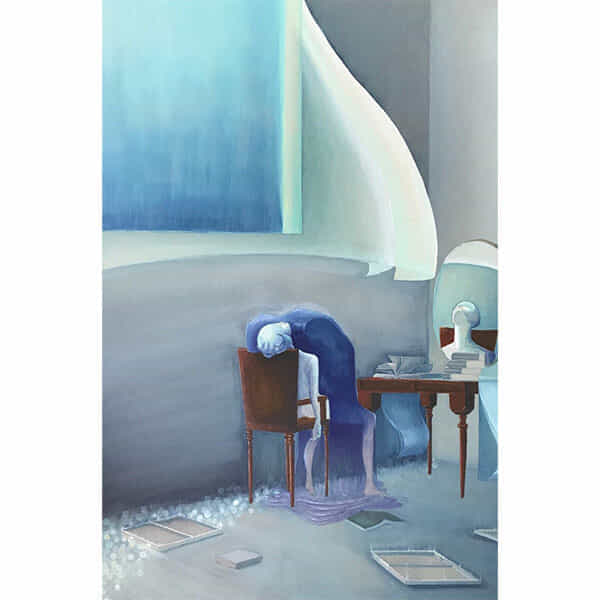

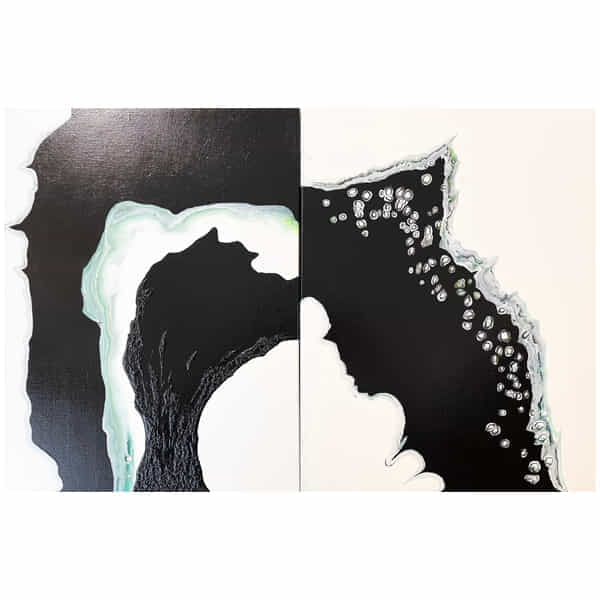

クールなあなたは

スタイリッシュタイプ

スタイリッシュタイプのあなたには、ポイントになるようなオシャレなアートがおすすめ!モノトーンやアクセントカラーで小技の効いたアートにも挑戦してみよう。

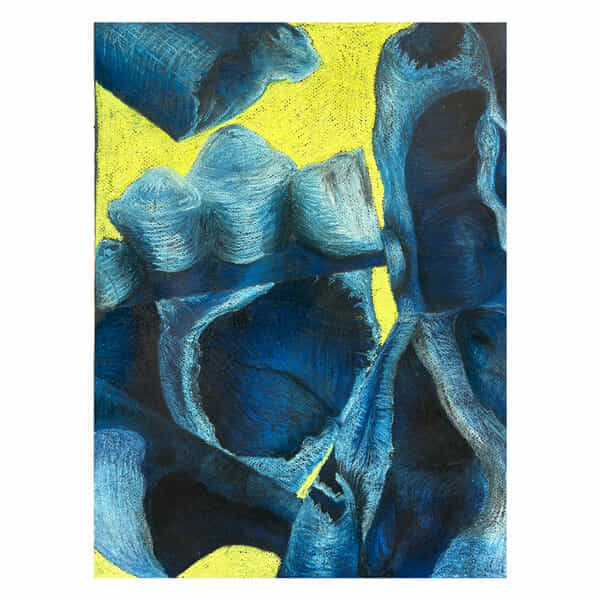

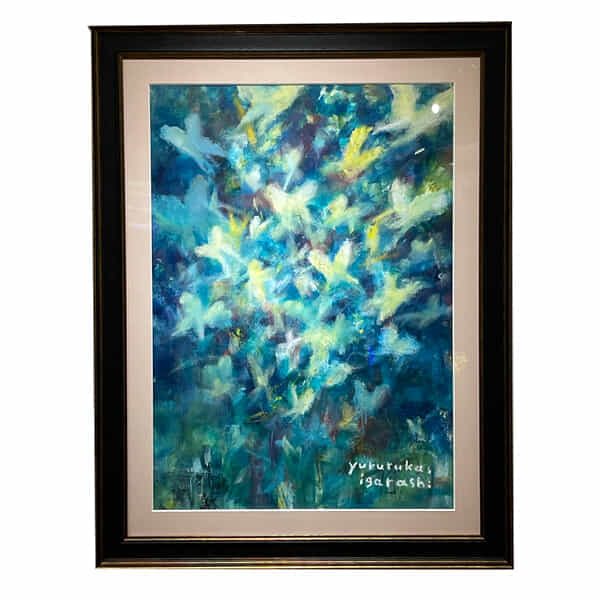

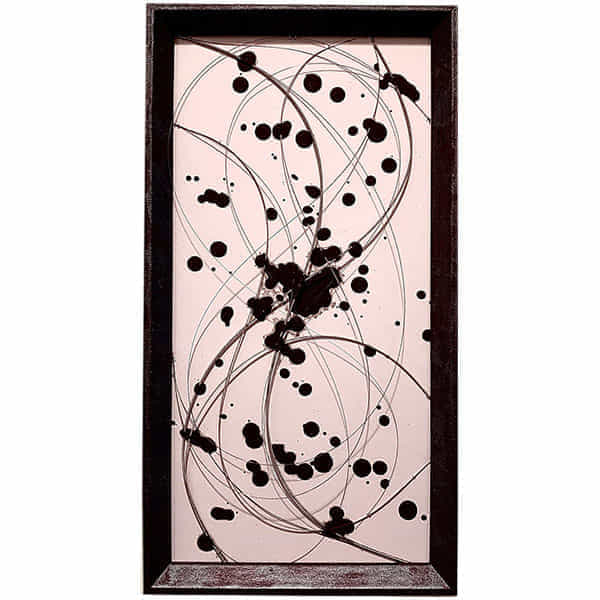

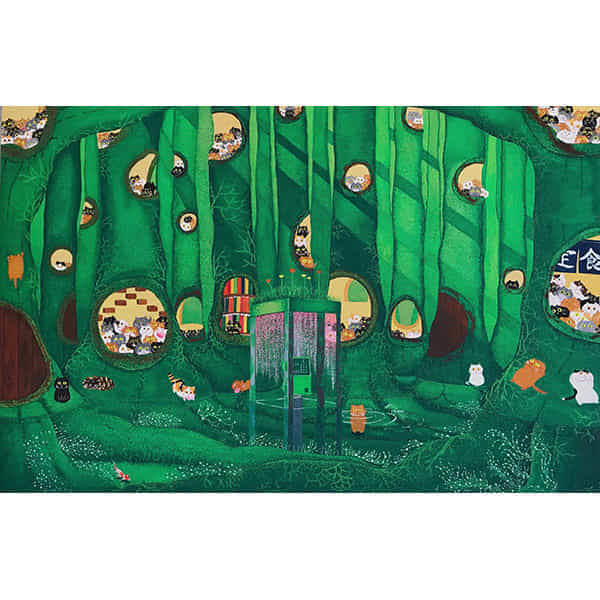

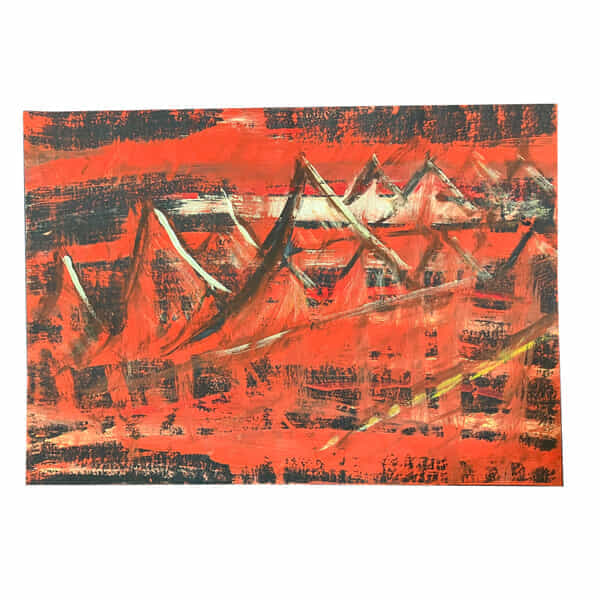

想像力豊かなあなたは

クリエイティブタイプ

クリエイティブタイプのあなたには、想像力が膨らむアートがおすすめ!アートを眺めてイマジネーションを膨らませてみては…

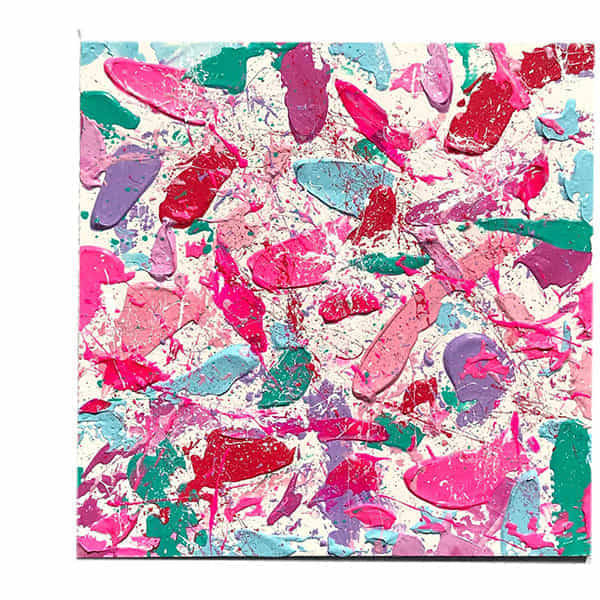

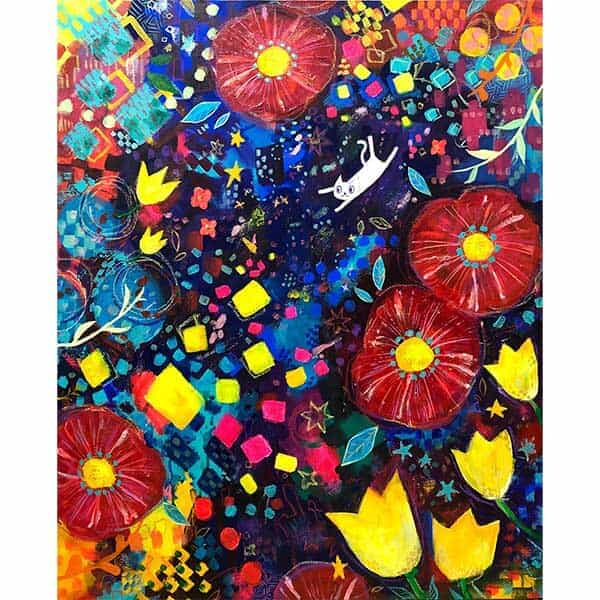

前向きで明るいあなたは

ポジティブタイプ

ポジティブタイプのあなたには、華やかで明るいアートがおすすめ!お気に入りのアートで、さらに素敵な毎日を送ってみては…

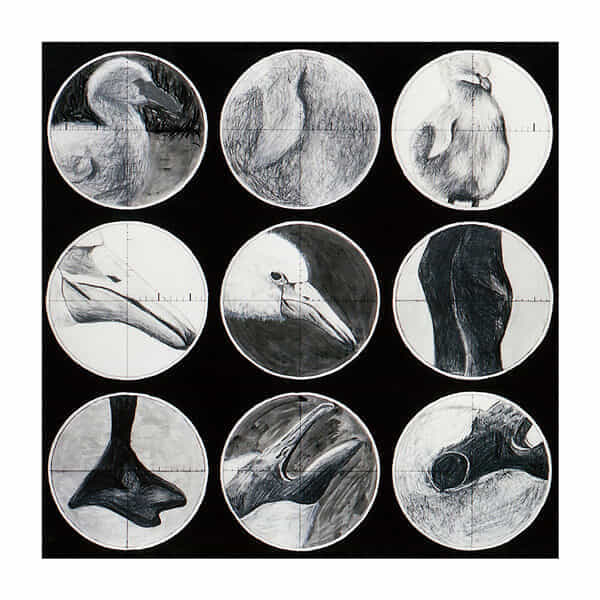

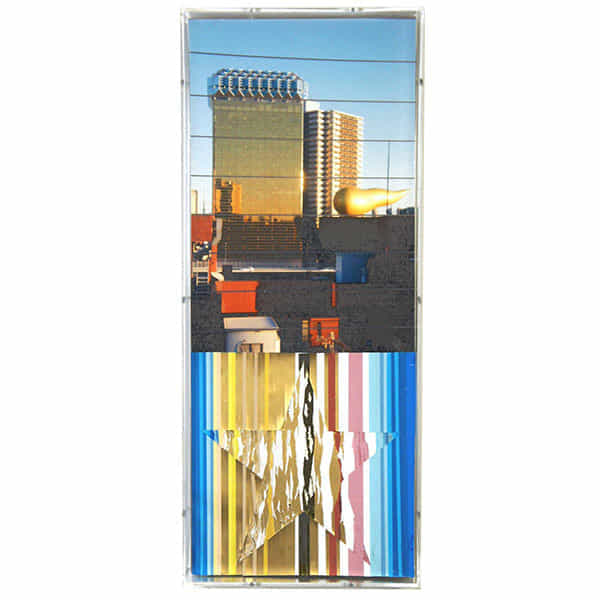

知的好奇心に溢れるあなたは

頭脳派タイプ

頭脳派タイプのあなたには、創造性のある新奇で独自的なアートがおすすめ!知的好奇心を刺激するアートを取り入れてみましょう

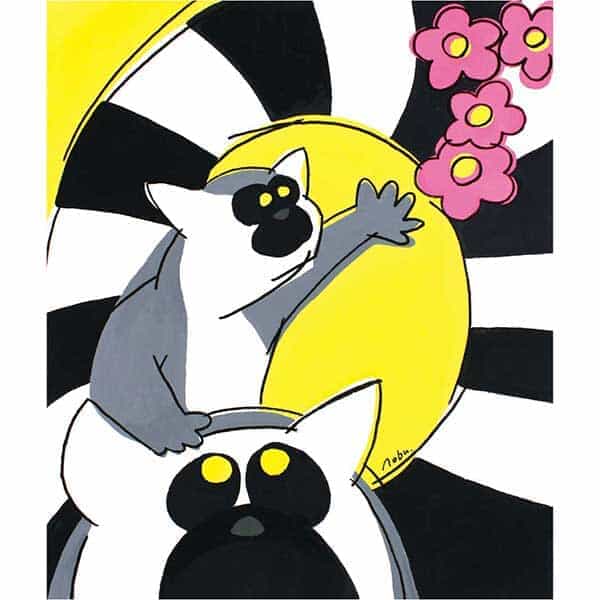

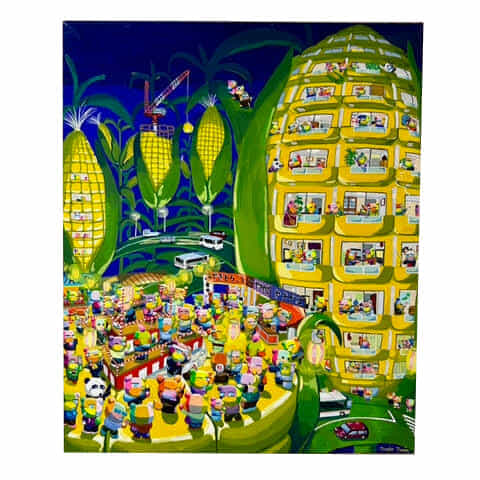

センスあふれる

ユーモアタイプ

ユーモアタイプのあなたには、センス溢れる独創的なアートがおすすめ!アートを飾って、さらにセンスに磨きをかけちゃおう

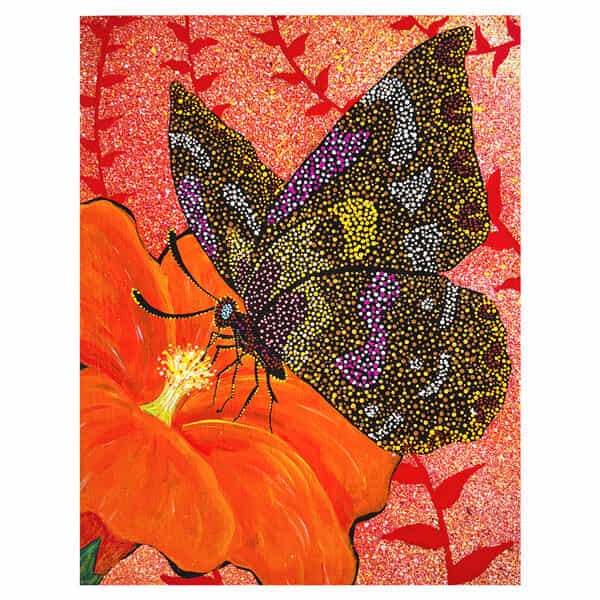

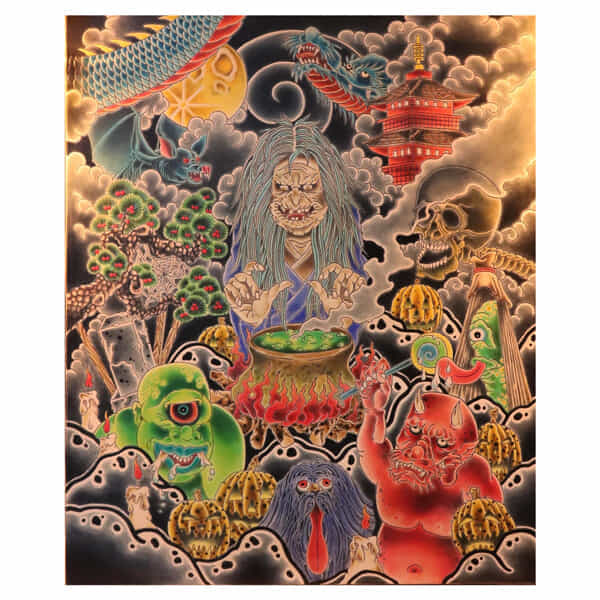

探究心旺盛なあなたは

冒険家タイプ

冒険家タイプのあなたには、自然を感じたり、エネルギッシュで発想豊かなアートがおすすめ!素敵なアイデアが浮かんで予感。