版画(はんが)とは、木や金属、石などの版(はん)と呼ばれる素材に絵や模様を刻んだり描いたりし、その版を用いて紙や布に複数の作品を制作する美術技法です。版画には大まかに凸版、凹版、平版、孔版の4種類に分類されます。それぞれの技法について、素材や方法の違いを解説します。

- 目次

凸版(とっぱん)

凸版(とっぱん)とは、文字や図柄が凸(出っ張っている)部分にインクを付けて、紙などに転写する方法を指します。

木版画は木の板を彫刻し、浮世絵として広く知られる芸術作品を生み出しました。

リノカットはリノリウムといった柔らかい材料を用いた版画技法の一種です。木材に比べて柔らかく彫刻がしやすいため、細かなディテールを表現するのに適しています。

ゴム版画は柔らかいゴムを彫刻してインクを付けるため、簡単に制作できます。アートや教育の分野で幅広く使われるようになりました。

紙版画は厚紙やダンボールを彫り込むことで手軽に制作でき、独特の質感を持つ作品が生まれます。

これらの技法を用いた凸版印刷は、古くからの伝統と現代の創造性を融合させ、多様な表現の可能性を広げています。

凹版(おうはん)

凹版(おうはん)とは、インクをのせる部分が凹んでいる版を使って印刷する技法のことです。凹版印刷で使われる版は、主に金属板(特に銅板)が使用されます。

■直接技法:金属版に直接手工具を使用して彫刻を施す技法

エングレービング:ビュランという道具を使って直接版面に彫刻する技法です。作品には細かいディテールや繊細な陰影が見られます。

ドライポイント:針やニードルを使って直接金属版に線を引く技法です。刻んだ際にできるエッジ部分(バリ)が刷り上がりの際に柔らかな影や独特の質感を生み出します。

メゾチント:金属版の表面全体に無数の細かな点を刻み、その表面を削り滑らかなグラデーションや陰影を作る技法です。非常に滑らかで濃淡のある陰影を表現するのに適しています。

■間接技法:化学薬品(主に酸)を使用して彫刻を施す技法

エッチング:金属版に耐酸性の保護膜(グランド)を塗布し、針で図柄を描いた後に酸で腐食させることで線を刻む技法です。腐食の時間や濃度を調整することで陰影やグラデーションを表現できます。

アクアチント:酸と粉末を使用して版面に粒状のテクスチャーを作り、滑らかなグラデーションや柔らかな陰影を表現する技法です。アクアチントは広範なグラデーションとテクスチャー、エッチングは繊細で詳細な線描が特徴となる点が、両者の主な違いです。

平版(へいはん)

平版(へいはん)は石板や金属板を使用して描画を行う方法です。他の版画技法とは異なり、版の表面が平らなまま使われる点が特徴です。

リトグラフは石板や金属板を用いて脂肪性のインクやクレヨンで直接描画し、酸や水を使って図柄を転写する版画技法です。

オフセット印刷は印刷プレート、ゴムブランケットおよび印刷面を使って間接的にインクを紙などの印刷物に転写する方法です。現代の商業印刷で最も広く使用されている印刷方法の一つです。

孔版(こうはん)

孔版(こうはん)はステンシル(型紙)を使用して絵柄を転写する方法です。この技法は紙や布、壁などに簡単かつ繰り返し使用でき、鮮やかな色彩表現が特徴です。

シルクスクリーンはメッシュスクリーン(通常は絹やナイロン)を使用してインクを素材に転写する方法です。Tシャツ、ポスター、ステッカー、グラフィックアートなど、さまざまな素材に印刷可能です。

合羽版(かっぱばん)は日本の伝統的な孔版の一つで、特に着物の染色や浮世絵の制作などに広く使われてきました。

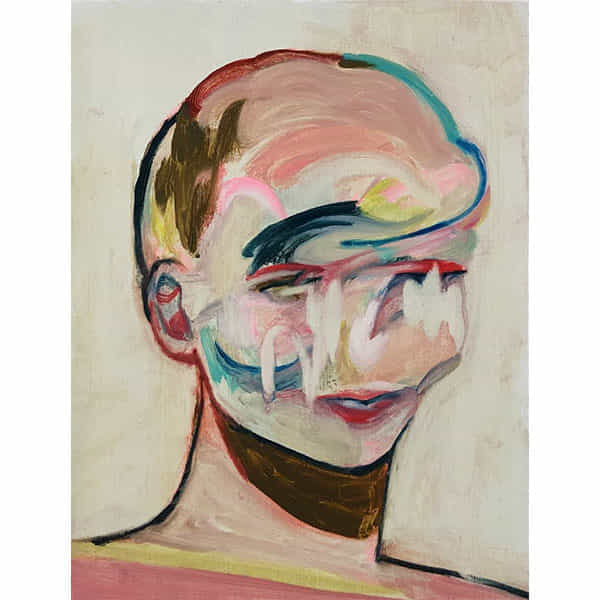

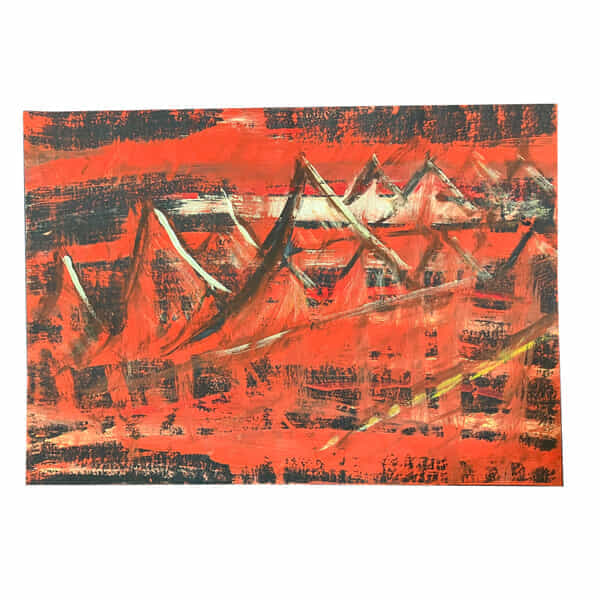

自由気ままなあなたは

直感タイプ

直感タイプのあなたには、自由でのびやかなアートがおすすめ!忙しい毎日もお気に入りのアートでリラックスできるかも…

ブレないあなたは

個性派タイプ

個性派タイプのあなたには、オリジナリティー溢れるアートがおすすめ!お気に入りのアートでインスピレーションを刺激してみては…

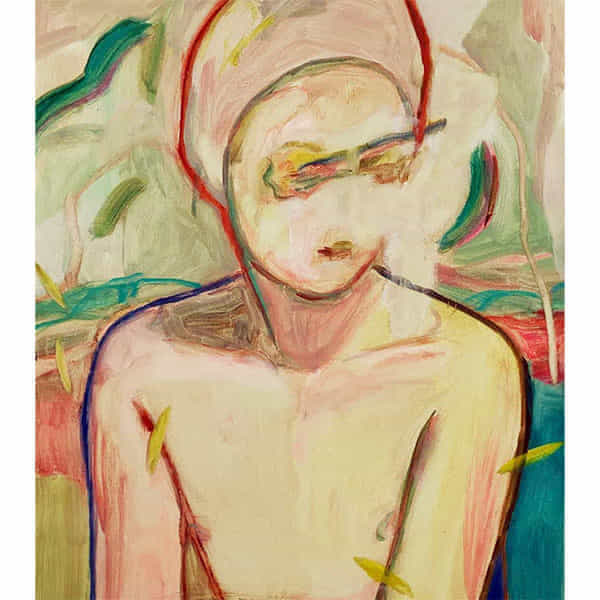

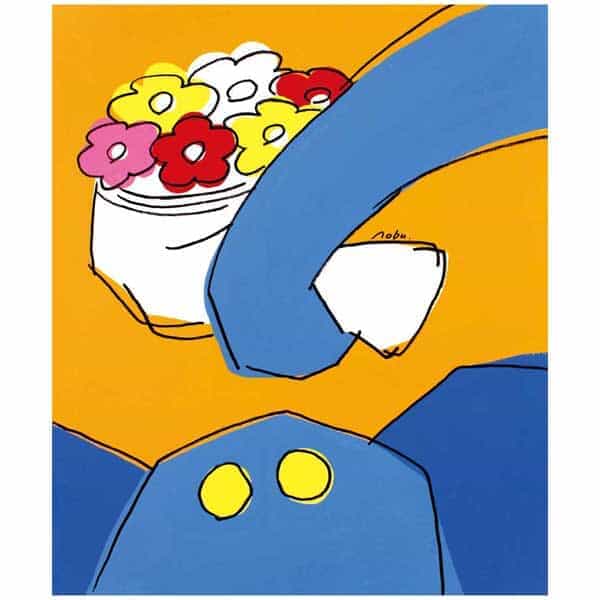

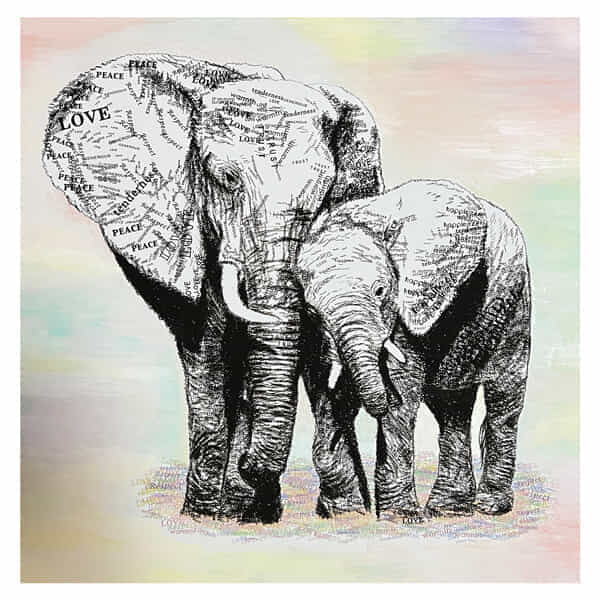

心優しいあなたは

ロマンチストタイプ

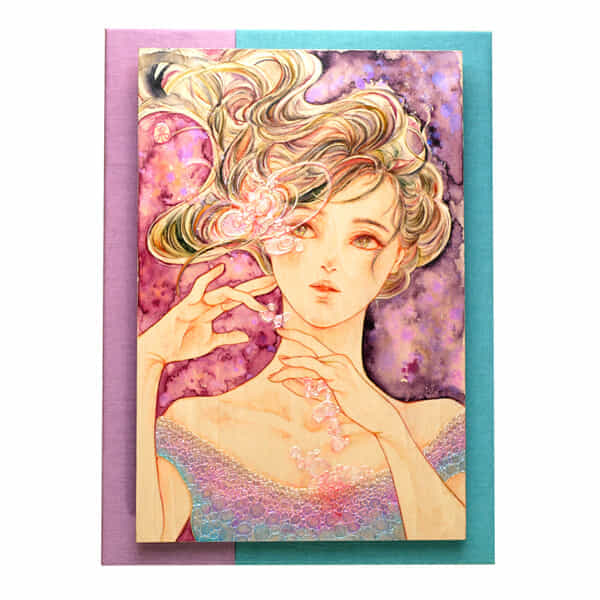

ロマンチストタイプのあなたには、キュートで優しいアートがおすすめ!心落ち着く時間をお気に入りのアートと過ごして癒やされちゃおう。

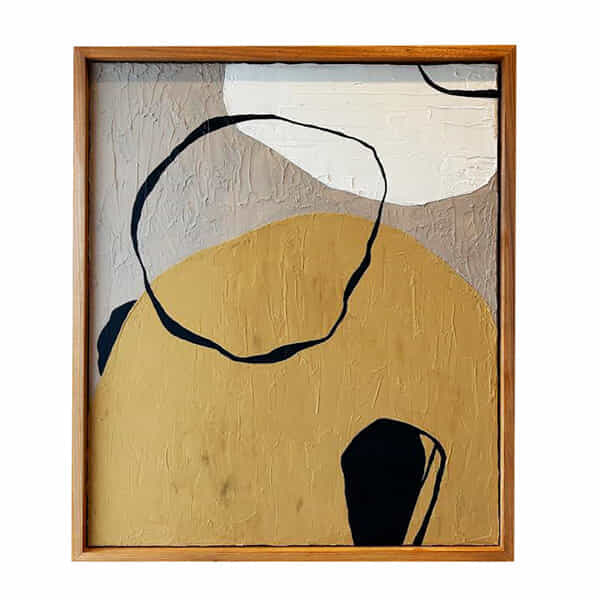

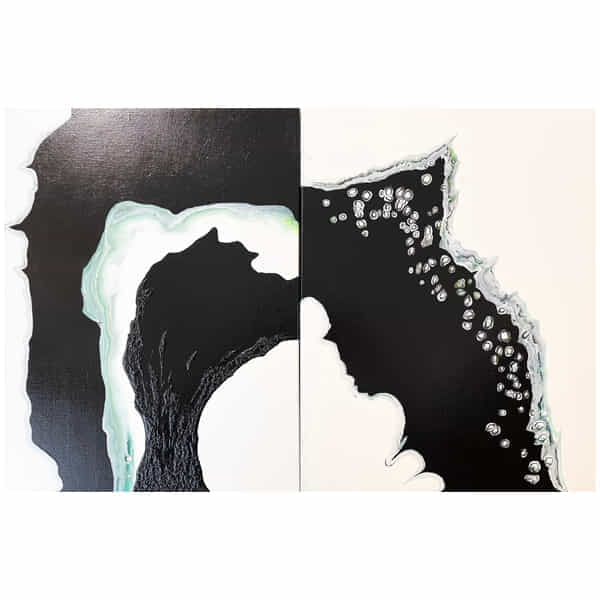

クールなあなたは

スタイリッシュタイプ

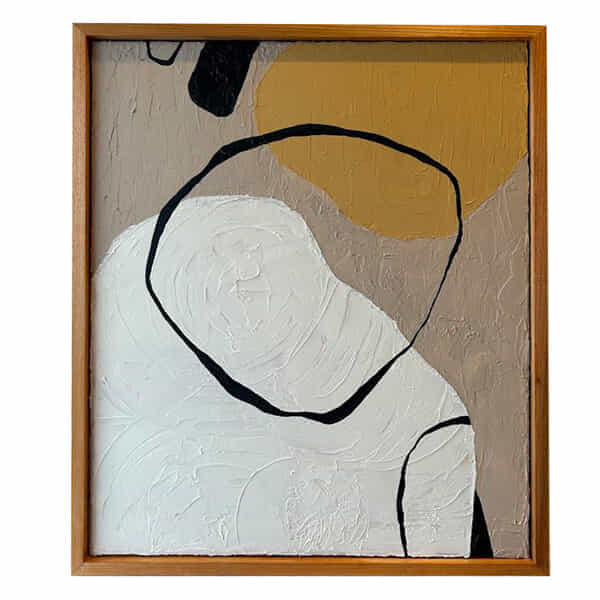

スタイリッシュタイプのあなたには、ポイントになるようなオシャレなアートがおすすめ!モノトーンやアクセントカラーで小技の効いたアートにも挑戦してみよう。

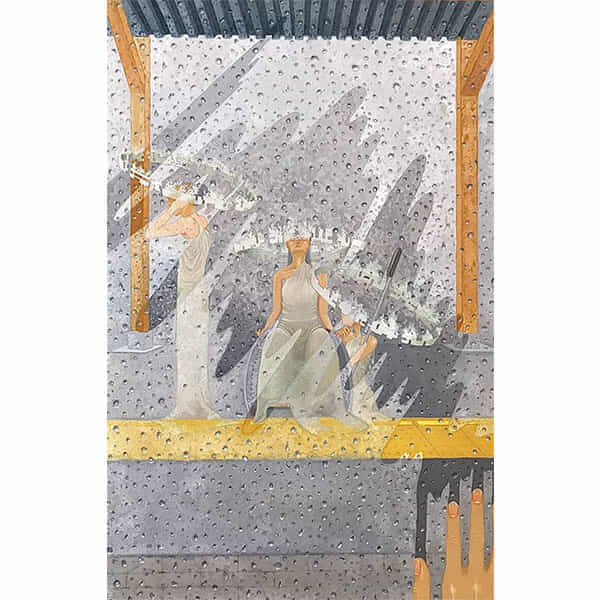

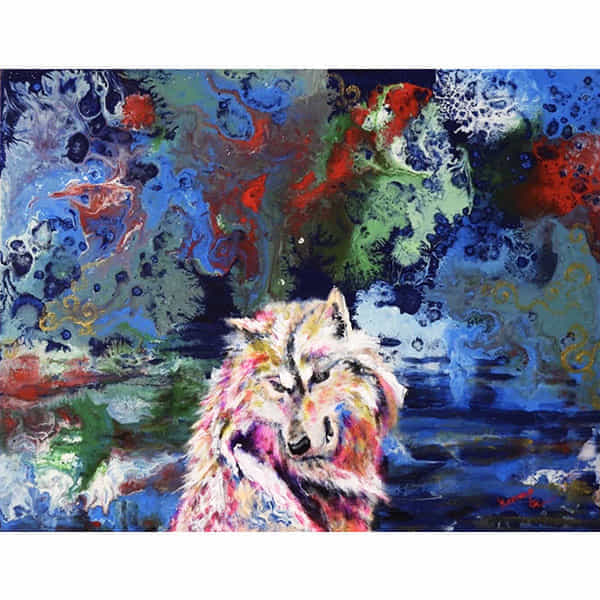

想像力豊かなあなたは

クリエイティブタイプ

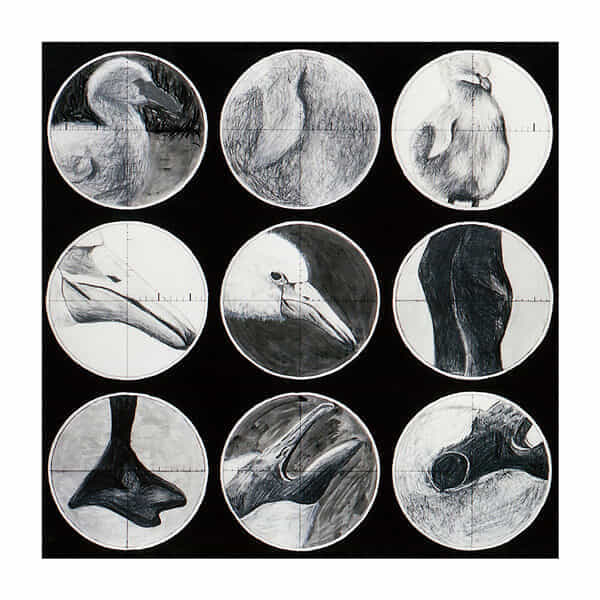

クリエイティブタイプのあなたには、想像力が膨らむアートがおすすめ!アートを眺めてイマジネーションを膨らませてみては…

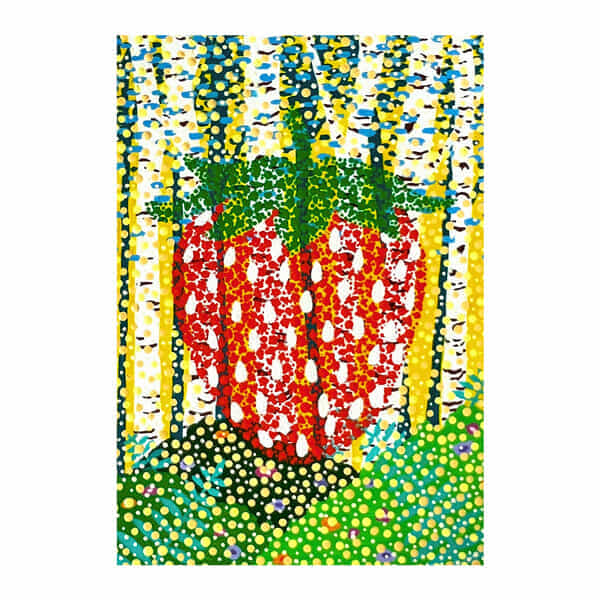

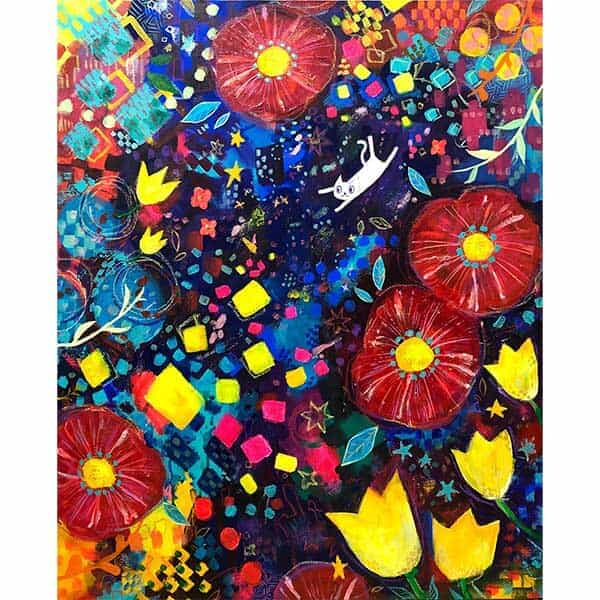

前向きで明るいあなたは

ポジティブタイプ

ポジティブタイプのあなたには、華やかで明るいアートがおすすめ!お気に入りのアートで、さらに素敵な毎日を送ってみては…

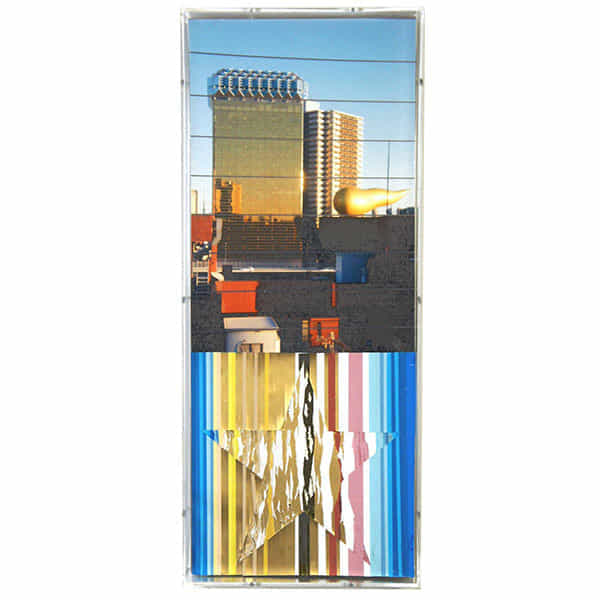

知的好奇心に溢れるあなたは

頭脳派タイプ

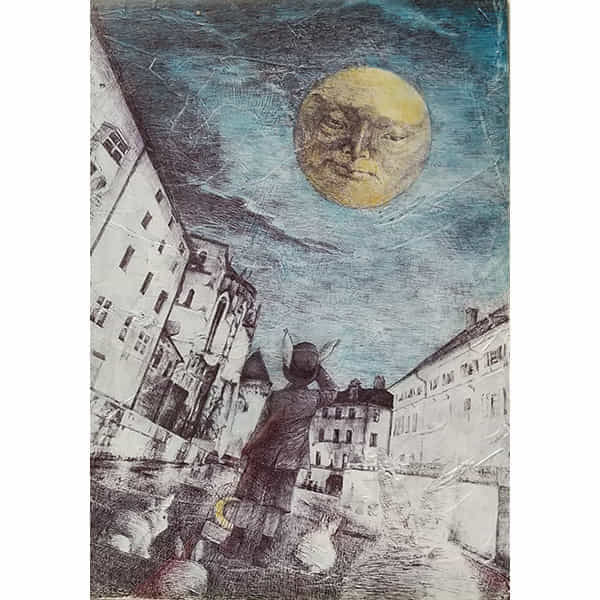

頭脳派タイプのあなたには、創造性のある新奇で独自的なアートがおすすめ!知的好奇心を刺激するアートを取り入れてみましょう

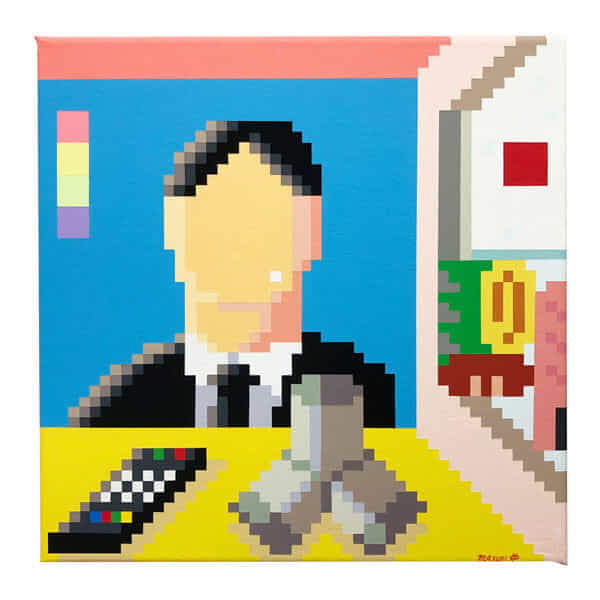

センスあふれる

ユーモアタイプ

ユーモアタイプのあなたには、センス溢れる独創的なアートがおすすめ!アートを飾って、さらにセンスに磨きをかけちゃおう

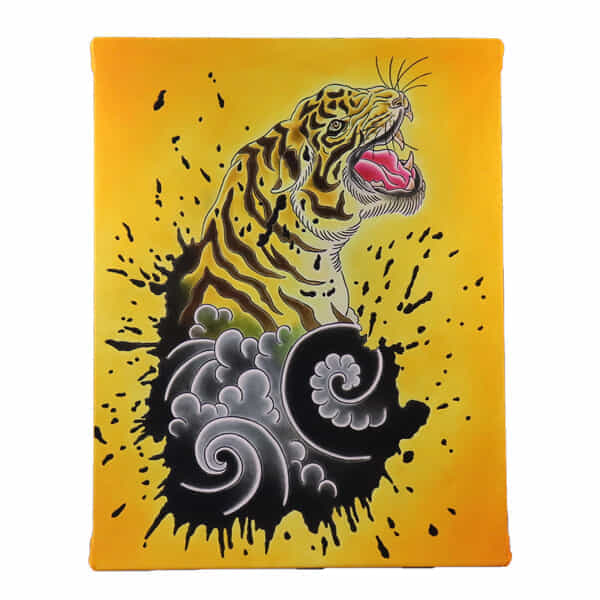

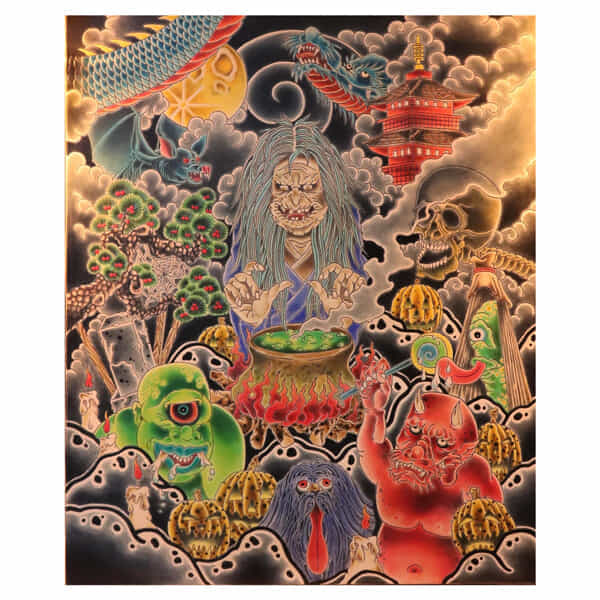

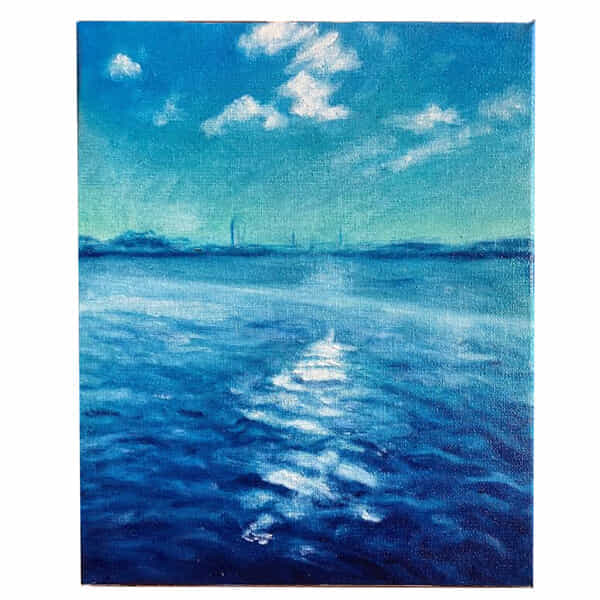

探究心旺盛なあなたは

冒険家タイプ

冒険家タイプのあなたには、自然を感じたり、エネルギッシュで発想豊かなアートがおすすめ!素敵なアイデアが浮かんで予感。